quinta-feira, 31 de dezembro de 2009

domingo, 1 de novembro de 2009

FIÓDOR DOSTOIÉVSKI

Estavam numa discussão séria, e mesmo apaixonada, sobre um jantar de despedida que queriam dar, já no dia seguinte, ao seu companheiro Zverkov que, por razões da sua carreira de oficial, era obrigado a partir para longe, na província. Também Monsieur Zverkov tinha sido meu companheiro de escola. Eu dedicara-me a detestá-lo sobretudo nas últimas classes. Nas primeiras classes, ele era um ai-jesus de rapazinho, muito vivo e catita, que toda a gente adorava. Há que dizer que eu já o detestava nas classes da primária, exactamente porque ele era um rapazinho muito catita e muito vivo. Os estudos dele sempre foram medíocres, e quanto mais crescíamos mais isso piorava; mesmo assim conseguiu sair da escola bem classificado, porque tinha uma protecção. No correr do último ano de escola ele tinha recebido uma herança, duzentas almas[1] , e como nós éramos pobres, quase todos, ele punha-se com fanfarronices, mesmo à nossa frente. Era um ordinário no mais alto grau, porém simpático, mesmo a fanfarronar. Entre nós, apesar das formas exteriores, fantásticas e oratórias que a honra e o amor-próprio assumiam, toda a gente, com raras excepções, chegava a lamber as botas a esse Zverkov, por mais que ele bazofiasse. Não era por interesse que lhe lambiam as botas, era assim, porque era um homem favorecido pelos dons da natureza. Além de que Zverkov era quase unanimemente visto, entre nós, como um especialista no domínio da graça e das boas maneiras. Este último ponto enraivecia-me particularmente. Eu odiava o tom da sua voz, abrupto, convencido, a adoração que tinha pelas suas próprias saídas que eram todas realmente estúpidas, apesar de não ter papas na língua; odiava a cara dele, bonita e parvinha (mas que eu trocava de boa vontade pela minha inteligente) e todas as suas maneiras desenvoltas de oficial dos anos quarenta. Odiava o que ele contava dos seus futuros êxitos junto das mulheres (não ousava iniciar-se nelas antes de ter os seus galões de oficial – o que esperava com impaciência) e como, a cada instante, iria bater-se em duelo. Lembro-me de como eu, que ficava sempre calado, me peguei com ele quando o ouvi falar com os seus companheiros, nos intervalos das aulas, da “fruta” que iria comer e, aquecendo progressivamente, como um cachorro ao sol, acabou por se sair com essa de que não havia de lhe escapar nenhuma rapariga da sua aldeia, que esse era o seu droit du seigneur, e que aos labregos que ousassem protestar havia de zurzi-los ele mesmo a chicote, do primeiro ao último, e que lhes faria pagar o tributo pelo dobro, a esses grandes pacóvios de barbas. As nossas pestezinhas aplaudiam-no, mas eu atirei-me a ele, não por pena das camponesas e dos pais, mas porque sim, porque eles aplaudiam esse miserável. Eu tinha dado conta dele, mas o Zverkov, por mais idiota que fosse, continuava sempre mordente e alegre, por isso tinha conseguido desenvencilhar-se da situação pela brincadeira, sem pensar nisso, de sorriso nos lábios. Eu, raivosamente, com desprezo, não lhe respondia. Pelo fim do curso, ele tentou aproximar-se de mim; eu não protestei, sentia-me lisonjeado; mas logo nos separámos, naturalmente. Depois ouvi falar dos seus êxitos de tenente da guarda – dizia-se que ele fazia vida de grande farra. Depois chegaram-me aos ouvidos outros zunzuns, sobre promoções na carreira dele. Na rua, Zverkov tinha deixado de me saudar, eu desconfiava que ele teria medo de se comprometer ao trocar cumprimentos com alguém tão desprezível como eu. Outra vez vi-o no teatro, nos terceiros camarotes, ostentando já os cordões. Pavoneava-se e meneava-se todo frente às filhas de um general muito velho. Em três anos tivera tempo de se desleixar, embora continuando sempre tão hábil e tão bonito como dantes; tinha, como direi?, ficado opado, tinha engordado; via-se que quando tivesse trinta anos não passaria de um saco de banha. Era, portanto, a este Zverkov de partida que os nossos companheiros se preparavam para honrar com um jantar. Nesses três anos eles tinham-se, por conseguinte, encontrado sempre com ele, apesar do facto de eles, intimamente, se sentirem seus inferiores – estou convencido disso.

Estavam numa discussão séria, e mesmo apaixonada, sobre um jantar de despedida que queriam dar, já no dia seguinte, ao seu companheiro Zverkov que, por razões da sua carreira de oficial, era obrigado a partir para longe, na província. Também Monsieur Zverkov tinha sido meu companheiro de escola. Eu dedicara-me a detestá-lo sobretudo nas últimas classes. Nas primeiras classes, ele era um ai-jesus de rapazinho, muito vivo e catita, que toda a gente adorava. Há que dizer que eu já o detestava nas classes da primária, exactamente porque ele era um rapazinho muito catita e muito vivo. Os estudos dele sempre foram medíocres, e quanto mais crescíamos mais isso piorava; mesmo assim conseguiu sair da escola bem classificado, porque tinha uma protecção. No correr do último ano de escola ele tinha recebido uma herança, duzentas almas[1] , e como nós éramos pobres, quase todos, ele punha-se com fanfarronices, mesmo à nossa frente. Era um ordinário no mais alto grau, porém simpático, mesmo a fanfarronar. Entre nós, apesar das formas exteriores, fantásticas e oratórias que a honra e o amor-próprio assumiam, toda a gente, com raras excepções, chegava a lamber as botas a esse Zverkov, por mais que ele bazofiasse. Não era por interesse que lhe lambiam as botas, era assim, porque era um homem favorecido pelos dons da natureza. Além de que Zverkov era quase unanimemente visto, entre nós, como um especialista no domínio da graça e das boas maneiras. Este último ponto enraivecia-me particularmente. Eu odiava o tom da sua voz, abrupto, convencido, a adoração que tinha pelas suas próprias saídas que eram todas realmente estúpidas, apesar de não ter papas na língua; odiava a cara dele, bonita e parvinha (mas que eu trocava de boa vontade pela minha inteligente) e todas as suas maneiras desenvoltas de oficial dos anos quarenta. Odiava o que ele contava dos seus futuros êxitos junto das mulheres (não ousava iniciar-se nelas antes de ter os seus galões de oficial – o que esperava com impaciência) e como, a cada instante, iria bater-se em duelo. Lembro-me de como eu, que ficava sempre calado, me peguei com ele quando o ouvi falar com os seus companheiros, nos intervalos das aulas, da “fruta” que iria comer e, aquecendo progressivamente, como um cachorro ao sol, acabou por se sair com essa de que não havia de lhe escapar nenhuma rapariga da sua aldeia, que esse era o seu droit du seigneur, e que aos labregos que ousassem protestar havia de zurzi-los ele mesmo a chicote, do primeiro ao último, e que lhes faria pagar o tributo pelo dobro, a esses grandes pacóvios de barbas. As nossas pestezinhas aplaudiam-no, mas eu atirei-me a ele, não por pena das camponesas e dos pais, mas porque sim, porque eles aplaudiam esse miserável. Eu tinha dado conta dele, mas o Zverkov, por mais idiota que fosse, continuava sempre mordente e alegre, por isso tinha conseguido desenvencilhar-se da situação pela brincadeira, sem pensar nisso, de sorriso nos lábios. Eu, raivosamente, com desprezo, não lhe respondia. Pelo fim do curso, ele tentou aproximar-se de mim; eu não protestei, sentia-me lisonjeado; mas logo nos separámos, naturalmente. Depois ouvi falar dos seus êxitos de tenente da guarda – dizia-se que ele fazia vida de grande farra. Depois chegaram-me aos ouvidos outros zunzuns, sobre promoções na carreira dele. Na rua, Zverkov tinha deixado de me saudar, eu desconfiava que ele teria medo de se comprometer ao trocar cumprimentos com alguém tão desprezível como eu. Outra vez vi-o no teatro, nos terceiros camarotes, ostentando já os cordões. Pavoneava-se e meneava-se todo frente às filhas de um general muito velho. Em três anos tivera tempo de se desleixar, embora continuando sempre tão hábil e tão bonito como dantes; tinha, como direi?, ficado opado, tinha engordado; via-se que quando tivesse trinta anos não passaria de um saco de banha. Era, portanto, a este Zverkov de partida que os nossos companheiros se preparavam para honrar com um jantar. Nesses três anos eles tinham-se, por conseguinte, encontrado sempre com ele, apesar do facto de eles, intimamente, se sentirem seus inferiores – estou convencido disso. Fiódor Dostoiévski, Por Motivo da Neve Húmida,

in Cadernos do Subterrâneo

[1] Uma “alma” é um servo da gleba, do sexo masculino, adstrito a uma aldeia ou a uma propriedade, juntamente com a sua família, e pertença de determinado senhor.

sábado, 25 de abril de 2009

quarta-feira, 22 de abril de 2009

quinta-feira, 9 de abril de 2009

domingo, 5 de abril de 2009

Conhecer FERREIRA DE CASTRO

- Acaba lá com isso! Todos têm direito à vida… O Paredes foi despedido porque estava velho e cheio de achaques. Já dera o que tinha a dar. O mesmo aconteceu com o Armando, com o Telhadais, com o Vicente, com todos. Não é preciso empenhos de outros. Já viste algum patrão querer operários velhos? Antigamente, eram postos na rua sem mais aquelas… Agora, o Sindicato dá-lhes vinte escudos por semana. Sempre podem comer quatro dias por mês…

Alguns riram. Horácio não desistira de esvaziar-se de suas razões, mas Pedro, apertando-lhe mais fortemente o braço, pedia-lhe:

- Cale-se! Cale-se!

Do outro lado, alguns operários afastavam-se, levando, com eles, a Tramagal. Então, o homem de cabelo branco, olhos profundos e dois únicos dentes na boca envelhecida, acercou-se de Horácio:

- Não lhe leve a mal. Ele tem aquele feitio refilão, mas não é má pessoa. O melhor é não lhe ligar importância. Mas diga-me uma coisa: como é que diabo você, com essa idade, veio parar aqui?

Os três voltaram a sentar-se. Horácio desabafou. Havia simpatizado com aquele homem desde a sua primeira intervenção – e contou-lhe tudo. O outro ouvia-o em silêncio, sem mesmo acabar de descascar a batata cozida que tinha entre as mãos. Quando Horácio terminou, ele sorriu:

- Está tudo muito bem. É pouco mais ou menos como eu tinha imaginado. Ninguém se sujeitava a isto se não tivesse necessidade. O que me admira é que você, um homem feito, ainda acredite que… - Hesitou e o seu olhar envolveu também a Pedro: - Enfim, vocês são ainda novos e o Mundo há-de dar muitas voltas. Eu logo explico tudo ao Tramagal. E não o tome de ponta, que não vale a pena. Ficamos amigos, não é verdade? Eu chamo-me José Nogueira, mas ninguém me trata assim. Chame-me Marreta.

[…]

Marreta habitava, sozinho, um casinhoto perto da ribeira que ladeava o povoado. Era viúvo e não possuía outra família além de um filho na América, do qual falava sempre com melancolia, queixando-se de que ele deixara de escrever e o esquecera.

Marreta habitava, sozinho, um casinhoto perto da ribeira que ladeava o povoado. Era viúvo e não possuía outra família além de um filho na América, do qual falava sempre com melancolia, queixando-se de que ele deixara de escrever e o esquecera.Vegetariano e esperantista, na defesa daquela forma de sustento e a pregar as vantagens de uma só língua para a Humanidade inteira, Marreta punha tanto fervor como se de credos religiosos se tratasse. Ele próprio cozinhava os seus vegetais e, vida sóbria, despendia a maior parte da féria em brochuras e correspondência com esperantistas estrangeiros, nas semanas em que um ou outro operário não lhe demandava a casa, a tartamudear um pedido de empréstimo. Conhecedores do seu feitio, raros lhe pagavam; e, se algum o fazia, era, quase sempre, para estar apto a pedir, noutra ocasião de aperto, uma quantia maior. Marreta estimava o dinheiro em relação apenas com o preço dos selos do correio. A sua grande volúpia seria poder escrever muitas cartas e receber muitas também dos esperantistas das outras terras. Como houvesse começado a corresponder-se com uns húngaros, tanto se apaixonara pela Hungria que acabara estudando vários aspectos da vida daquele país, mesmo os que não tinham afinidade alguma com o esperanto. E, durante mais de um ano, ao falar, citava a Hungria por tudo e por nada.

Na Aldeia do Carvalho poucos adeptos arrebanhara para a língua internacional e para o vegetarianismo não conquistara um só. Debalde ele jurava que, assim, seria melhor a saúde, mais longa a vida e menor a escravidão do ser humana às necessidades de cada dia. As mulheres, sobretudo, contrariavam-lhe a propaganda. Mais realistas do que os homens, afirmavam, desdenhosas, que fartas de batatas estavam elas desde que haviam nascido e que pena tinham de não poder comer carne todos os dias. Um bife! Uma perna de carneiro assada! Quem lhos dera!

Apesar dessas divergências, a quadrazita que Marreta habitava enchia-se de operários quase todas as noites. Fugindo ao ambiente de suas casas, ao ruído e movimento da filharada, os homens vinham para ali, naquele período do Inverno, jogar a bisca e cavaquear. A ausência de mulheres, de crianças e dos problemas domésticos dava-lhes uma efémera sensação de evasão. Além disso, se as doutrinas vegetarianas não os seduziam e se lhes produzia antecipada preguiça a ideia de estudar esperanto, eram fascinados por outras aspirações que Marreta juntava àquelas, numa catequese que ele exercia há muito tempo já. Muitas vezes Horácio ouvia-o referir-se a um mundo que viria, um dia, um mundo onde não existiriam nem pobres, nem ricos, nem grandes, nem pequenos – e onde todos teriam tudo quanto carecessem para viver sem apoquentações. Sempre a conversa ia para aquele ponto. Se se falava de alguém que fora despedido, de falta de luz nas casas e de lugares no Albergue, de pai que não tinha pão para os filhos, de pessoa que andava esfarrapada ou pedia esmola, sempre se falava desse dia em que tudo isso acabaria e os homens seriam mais felizes. Seriam todos como irmãos, uns não explorariam os outros e não haveria mais guerras.

Horácio admirava-se de que, parecendo Marreta tão inteligente, acreditasse naquilo, quando ele, que sabia muito menos, não podia crer, pois ricos e pobres houvera-os sempre e se alguém fosse tirar aos ricos o que lhes pertencia, logo viriam a guarda republicana e a polícia e poriam tudo como dantes. E mais surpreendido ficava ao verificar que todos os outros, interrompendo o jogo, iam lançando as suas palavras na mesma direcção das de Marreta. Até o Ricardo, sempre tão calado, tão metido consigo, estava, via-se logo, de acordo com aquilo. Alguns dos operários traziam jornais e liam coisas passadas em terras estrangeiras, notícias da guerra, que os outros escutavam em silêncio, enquanto o fulgor do lume lhes enrubescia as caras atentas. Depois, um e outro afirmavam que o dia podia chegar mais depressa do que muitos esperavam.

Durante semanas, Horácio olhava para os frequentadores da casa do Marreta como se eles tivessem um segredo que o seu entendimento não conseguia descobrir completamente. Tudo quanto lhes ouvia o desnorteava. Podia lá ser á ser que as coisas viessem a ser como eles diziam? Mas, então, por que eles acreditavam naquilo, falando, às vezes, por meias palavras, como de um amor que estivesse no fundo dos seus corações e do qual não quisessem dizer tudo?

Algumas noites, no meio das conversas, Marreta referia-se a cartas que recebera de esperantistas de outros países e sempre dava a entender que eles esperavam também aquele dia de que todos, ali, falavam. Eram pessoas de cidades que Horácio raramente ouvira nomear – Charleroi, Praga, Atenas, Buenos Aires – e, porque se tratava de terras longínquas, tudo aquilo lhe parecia fabuloso, sem ligação concreta com a vida que eles viviam ali, na aldeia de rústicos casebres, de gentes pobres e de cabras e ovelhas. Cada noite, porém, ficava mais perplexo entre o que escutava e o que pensava. Quando era pastor, ouvira, algumas vezes, falar de greves, mas sempre aquelas notícias chegavam, a ele e aos outros que viviam entre os rebanhos da serra, como se fossem movimentos de homens que queriam apenas ganhar maior féria.

Marreta tinha muitos livros, quase todos sem capa, descosidos e ensebados, pois emprestava-os frequentemente. Às vezes, aparecia com um novo volume e, durante semanas, cada um dos operários ia-o levando para sua casa, até todos o lerem. Pelos comentários escutados, Horácio acabou compreendendo que muitas daquelas obras eram proibidas. E, então, sentira desejo de as ler também. […]

Horácio encostara-se a um dos prédios da rua e, enquanto esperava que Pedro se afastasse, viu Manuel da Bouça arrastar-se calçada acima, por entre a multidão que vinha do cemitério. Também aquela imagem do velho céptico o molestou. E, então, pôs-se a olhar para os outros homens, vestidos de negro, que passavam na sua frente, caras que lhe eram familiares, operários da Aldeia do Carvalho e da Covilhã, que ele conhecia da hora de saída das fábricas, dos diálogos no Pelourinho, das próprias ruas onde habitavam. À medida que iam passando, ele evocava as ideias, as embrionárias ansiedades que tinha ouvido a cada um deles, desde que deixara o cajado de pastor e viera trabalhar para as fábricas. E cada vez se apagavam mais, nos seus olhos, as imagens de Pedro e de Manuel da Bouça e cada vez ele se sentia mais confortado, mais confortado cada vez, por verificar que quase todos os que passavam na sua frente pensavam como Marreta e como ele próprio pensava agora.

Viu Tramagal, Ricardo e João Ribeiro a descerem a calçada – e juntou-se a eles. Ricardo disse-lhe:

- No sábado à noite, vamos fazer uma reunião, aqui, na Covilhã, em casa do Ildefonso. Precisamos de continuar… Compreendes? Precisamos de continuar… Não faltes!

- Lá irei – respondeu. E voltou a sentir-se menos abandonado do que quando vira, momentos antes, enterrar Marreta e muito menos do que quando, há anos, entrara para a fábrica. Parecia-lhe que uma secreta força, que ele desconhecia quando viera para ali, partia dos outros para ele e dele para os outros – ligando-os a todos e dando-lhes, com novas energias, uma nova esperança.

[…]

Ferreira de Castro, A Lã e a Neve

sexta-feira, 20 de março de 2009

Conhecer MARMELO E SILVA

[…] Bem certo é a ninguém poder atribuir-se integralmente a culpa dos males que lhe acontecem. Dizem que há forças poderosas coordenadoras. Que há automatismos, impulsos anónimos, reflexos. Que o homem é um pobre ser obediente e comandado. Nas malhas de mandarins perversos, sem poder clamar por socorro… Isto, porém, vexa profundamente sobretudo quem decreta as leis, e não traz senão complicações. Com efeito: a cidade, vista do alto, não passa já dum pobre formigueiro em alvoroço. Se em vez de falarmos dos homens, invocássemos as forças que nos comandam, o formigueiro humano naturalmente perderia a “livre vontade” e a “autonomia” – que tanto preza – e ficaria seriamente diminuído. Melhor é portanto ignorar todo esse mundo de comandos invisíveis e sorrirmos parvamente (não é verdade?) quando nos falam deles. Claro: que importa que a Fome leve à revolta? Chamaremos a contas os rebeldes e não a Fome. Não é isto realmente muito mais simples? Considere-se além disso o Tempo como o melhor dos estadistas. Que dificuldades não resolve o Tempo – greves, prisões, sepulturas! De que vitórias não poderia ao fim jactar-se?!

[…] Bem certo é a ninguém poder atribuir-se integralmente a culpa dos males que lhe acontecem. Dizem que há forças poderosas coordenadoras. Que há automatismos, impulsos anónimos, reflexos. Que o homem é um pobre ser obediente e comandado. Nas malhas de mandarins perversos, sem poder clamar por socorro… Isto, porém, vexa profundamente sobretudo quem decreta as leis, e não traz senão complicações. Com efeito: a cidade, vista do alto, não passa já dum pobre formigueiro em alvoroço. Se em vez de falarmos dos homens, invocássemos as forças que nos comandam, o formigueiro humano naturalmente perderia a “livre vontade” e a “autonomia” – que tanto preza – e ficaria seriamente diminuído. Melhor é portanto ignorar todo esse mundo de comandos invisíveis e sorrirmos parvamente (não é verdade?) quando nos falam deles. Claro: que importa que a Fome leve à revolta? Chamaremos a contas os rebeldes e não a Fome. Não é isto realmente muito mais simples? Considere-se além disso o Tempo como o melhor dos estadistas. Que dificuldades não resolve o Tempo – greves, prisões, sepulturas! De que vitórias não poderia ao fim jactar-se?!E que é a Vida senão o disfarce do que deveria ser? O Vício não raro despoja a Virtude dos seus aspectos mais sagrados e a si próprio com estes se ornamenta.

Assalta a poder o ambicioso, não o sensato. A escola e o templo não são domínio único do sábio, nem do probo. Quem não viu já fanáticos arvorarem em exclusivo seu o imenso Deus?

José Marmelo e Silva, Adolescente Agrilhoado

José Antunes Marmelo e Silva nasceu a 7 de Maio de 1911 em Paul, Concelho da Covilhã. Estudou no Seminário do Fundão, donde "sai" com 17 anos, por incompatibilidades de Ser e de Pensar com o sistema e a instituição. Frequentou a Universidade de Coimbra mas, devido à publicação de Sedução, teve de concluir a licenciatura (em Filologia Clássica) na Faculdade de Letras de Lisboa onde apresentou uma tese sobre Virgílio – Um sonho de paz bimilenário: a poesia de Virgílio. Colaborou no semanário lisboeta O Diabo, com o pseudónimo Eduardo Moreno, e na revista presença, de Coimbra, cidade em que conviveu com o grupo neo-realista. Prestou serviço militar em Mafra e na Madeira. Fixou residência em Espinho (onde leccionou na Escola Secundária) até à data da sua morte. Foi agraciado, em 1987, com a medalha de ouro da cidade de Espinho. Com o grau de Comendador da Ordem de Mérito, foi condecorado pelo então Presidente da República, Dr. Mário Soares, em 1988.

Parte a 11 de Novembro de 1991. Foi o fim de uma vida que passou por uma adolescência dedicada ao "seminário"; uma juventude consagrada à "licenciatura, ao grego e aos clássicos"; um adulto dedicado ao "amor, amor, amor…" – como ele próprio anotou.

domingo, 1 de março de 2009

Conhecer DANIEL DE SÁ

A cadela ia na frente. Encontros breves pelo caminho, alguns os últimos sabia Deus por quantos anos, talvez os derradeiros na vida.

“Sempre vais amanhã?”

“Isso é que é, até que enfim está chegando o dia, João…”

“Lá, tens tudo quanto precisas, aquilo é que são terras fartas. Se eu fosse novo…”

“Logo que possa, também me vou embora. Aqui não dá nada.”

E ele triste, como se levasse a morte sobre os ombros. Começava a perceber o que lhe disse um dia o furriel enfermeiro – que tinha o costume de acamaradar com os pretos e só tocava as pretas nas suas partes doentes -, ao vê-lo uma noite chorar agarrado a meia garrafa de whisky: “Saudades da família? Hás-de habituar-te. Quando isto tiver passado, verás que não é assim tanto tempo.” Não eram só da família, as saudades. Das suas coisas também, dos bichos, do mar… Tinham-lhe metido na cabeça aquela de que o mar dá saudades, que um homem das ilhas não pode viver sem ele. Era capaz de passar dias e meses sem o olhar com atenção, anos sem comer lapas ou polvo guisado. Mas chegara a sentir falta de tudo isso como se não desejasse mais nada na vida. “Não é só da família, meu furriel. É da ilha também.” Se a sua terra fosse um deserto, seria o mesmo. Havia quem se sentisse por coisas bem diferentes tanto como ele se sentia pelas suas. O furriel sorrira, num jeito de resignação trocista. “Da ilha, João?... A ilha é um bom lugar de saudade. Nem mais nem menos. Vai deitar-te, que amanhã estás melhor.”

A ilha, um bom lugar de saudade?... Mais nada?... E já se sentia longe, tudo era como se não lhe pertencesse, era como se, mal desaparecidas aquelas caras, não as visse havia tempos sem fim, como se, dado um passo, o caminho para trás não fosse seu desde as carreiras da infância.Conseguira finalmente o passaporte, o visto e a passagem que o libertavam da ilha, mas que maldição há sobre ela que, mesmo quando se tem tudo o que se quer, ela nos deixa infelizes?

Parou na taberna do costume. Queria um copo sem fundo para a sua pena sem fim, num dia que sempre imaginara o seu dia de estar feliz. Apetecia-lhe beber até que o pensamento não soubesse de nada, até que os sentidos esmorecessem na última noção do entendimento. Um copo de vinho: como o fel e o vinagre para abrandar as dores dos condenados às grandes mortes.

Parou na taberna do costume. Queria um copo sem fundo para a sua pena sem fim, num dia que sempre imaginara o seu dia de estar feliz. Apetecia-lhe beber até que o pensamento não soubesse de nada, até que os sentidos esmorecessem na última noção do entendimento. Um copo de vinho: como o fel e o vinagre para abrandar as dores dos condenados às grandes mortes.Bebeu com dois amigos que discutiam o preço de onze vacas e cinquenta e seis alqueires de pasto, e lhe invejaram a sorte. Tinham grandes carteiras cheias de notas de mil, mas nada se compara à abundância dos dólares. Suspenderam o negócio – ficaria para depois continuar aquela sessão de exageros -, estava ali o João para dizer-lhes adeus. E um grande adeus, como uma grande chegada, fica melhor com vinho para aquecer as palavras.

- Para pior do que isto não pode ser. Aqui o Mário dava-te as vacas e o pasto que me quer vender pelo teu passaporte. Não davas, Mário?

- E ainda tornava dinheiro, rapaz.

O entusiasmo deles não lhe buliu com a alma. Eram três companheiros, tiveram de ser três as rodadas. Deu-lhe um torpor quase bom no corpo, mas o resto ficou igual. Antes se mudasse o resto, onde lhe estava a tristeza.

Saiu depois de uns abraços apertados, os dos outros dois pegaram-se-lhe ao corpo, pararam-lhe na cintura, hálitos cheirando a vinho, respingos de saliva de quem já tinha lastro abundante lá dentro onde tombaram os três copos da despedida.

Meteu-se à canada, que conhecia desde os tempos dos ninhos e das laranjas, das brigas sem o motivo e das tapadas sangrentas, de outros gostos proibidos e alguns trabalhos penosos. Por ali andaram com ele o Carlos, que foi padre e depois casou, o Pedro, que estudou para professor, um José que emigrou e outro José que era dono de trinta vacas de leite e um tractor, o Luís, o Mariano, o Manuel, todos emigrados também, o Alberto seu companheiro de carteira na quarta classe, que talvez estivesse à espera dele, no aeroporto de Toronto, dali a dois dias.

As voltas que o Mundo dá… Não havia cigana que fosse capaz de atinar com a confusão de tantos destinos diferentes. E eram todos tão iguais: é verdade que o Carlos sempre foi de saber reis e batalhas como ninguém e o Pedro fazia problemas como se já fosse professor, mas, dali do canto para cima, por essa canada a dentro ou empoleirados nas árvores a roubar laranjas verdes, era tudo a mesma louça. Nesse tempo, doía-lhe a alma só de pensar na América e no Canadá. A América tem cheiro diferente, vinha nas caixas de roupa, tão grandes que era preciso desmanchá-las na rua para caberem em casa. Parece que aquela gente apostava em que as caixas que uns mandavam fossem maiores que as dos outros, uns coitados que saíram daqui quase sem jeito para nada e nem o bem faziam bem feito. Mas, se não fosse isso, um homem tinha andado em couro, que o ganho do dia não dava para meia missa. E brigas que havia ao dividir a roupa, se as melhores peças não vinham com o nome de cada um marcado… Bocas de fome… Ir ao armário e nem miolo de pão! A fome chegava sempre antes da hora, a mesa nunca estava posta quando a vontade apertava, uma doençazinha que não fosse de consumir muito era um regalo, dava direito a outro sustento, o ovinho estrelado, o leite com cacau, o queijo de peso, o chazinho com açúcar, ou um caldo de galinha para fraquezas mais teimosas que era coisa mesmo descida do Céu. Nem um lorde…

Haveria muitas terras no Mundo onde as pessoas gostassem de estar doentes?

E agora? É cada pedaço de pão com manteiga deitado fora pelos rapazes, que nem os cães querem saber. E manteiga, isso era dia de festa quando havia alguma! A fartura faz mal, o fastio é uma coisa moderna, nunca vi disso no meu tempo. Não sei como não morreu metade. Se tivessem morrido todos os que passaram fome, não era preciso emigrar…

Um homem é uma desgraça… Isto é lá terra que dê saudades a alguém. Mas dá, eu sei que dá. Não dá mais nada, mas dá saudades. Quando eu me apanhar com uns dólares, volto para trás, arranjo uma casa, compro vacas, e acabou-se. O pior é o futuro dos meus filhos. Eles, quando vão pequeninos para aquelas terras, nunca mais querem saber disto para nada. E um homem lá não tem mão neles, se dá uma bofetada num vem logo a polícia, e ainda estamos sujeitos a malhar com os ossos na cadeia. Só o diabo é que pode sofrer uma coisa destas, mas dizem que é assim mesmo, que é que se pode fazer? Não vou mudar as leis daqueles excomungados, que não passaram fome, não sabem o que custa a vida. É que a fome ensina muita coisa. Havia respeito no meu tempo de rapaz. O pobre respeitava o rico, porque o rico era quem lhe dava trabalho. Os pobres respeitavam-se uns aos outros, porque precisavam de toda a gente. Agora andam de barriga cheia, e a fartura é má conselheira. É isto, naquele tempo não eram melhores do que são hoje, tinham era mais necessidade.

Fome negra, morriam da primeira doença que não fosse a gripe de Abril ou Novembro, porque mesmo que alguém quisesse acudir não tinha com quê, só o Doutor Simas, de Vila Franca, era um santo, que até dava remédios e tudo, mas os ricos e o governo não se importavam com a gente, era tudo pior que os cães. A terra está do mesmo tamanho, mas já se vive melhor, não tem comparação. O dinheiro ia todo para eles, grandes ladrões, que metiam uma pessoa na cadeia por dá cá aquela palha, bastava o regedor dizer que um homem era comunista, mesmo que nunca tivesse ouvido falar nisso, mas era a fama que pregavam em qualquer um a quem quisessem fazer mal, como ao Júlio, que atravessou a rua enfeitada para a procissão, e ao Roberto e ao João Ferreira, que fizeram um barco de canas no Carnaval como se fosse o “Santa Maria” e, um deles, o Henrique Galvão.

É verdade que, se não fosse a emigração, comiam-se uns aos outros que isto era gente que já não cabia aqui. Mas se uma mulher não fizer contas à vida e se um homem deixar metade na taberna, a fome ainda é mais negra. Só para os mais gastadores, bem se sabe, que os outros lá vão vivendo com chicharros, que antes nem sequer havia pão, juro pela felicidade dos meus filhos, que Deus não os castigue com metade do que eu passei.

No Canadá é tudo fartura, do mau e do bom, mas são outros costumes, sei lá como vai ser comigo. Mas talvez acabe por acostumar-me, não sou melhor que os outros. O José Pereira levou alguns dois anos a chorar, e depois criou o gosto por aquela terra que nunca mais se importou com a nossa. Quis vir morrer aqui, quando os médicos o desenganaram, como se o céu fosse mais perto da gente. E é capaz de ser, que se um homem leva esta vida com paciência não há demónio que lhe pegue na alma.

Não deixo para trás nada que me faça falta, a não seres tu, Diana. Vais andar por aí ganindo, esfomeada e tonta, pois tens esse mau feitio de não comer a jeito quando não estou. E eu vou ficar por lá apalermado, com saudades duma cadela, louvado seja Deus! Hei-de escrever cartas a perguntar por ti, minha mãe lê-as para ouvires como se fosses gente, tu tens mais tino do que muitos que andam em cima de dois pés. Se calhar o meu cheiro chega ainda na carta, hás-de farejá-la e ficar doida, à minha procura, minha mãe diz: “Olha, Diana, é do teu dono, é do João”, e tu corres a casa toda, esqueces essa tristeza de rabo murcho e começas a sacudi-lo, vais à porta da rua, talvez ladres a chamar por mim, e voltas para dentro com uns olhos cheios de lágrimas que não se vêem mas que custam tanto como as outras ou mais ainda. Ou sentas-te à porta da minha casa fechada, cismando, a olhar para cima e para baixo, a ganir e a rapar na madeira, vens aqui à terra, entras na taberna a perguntar por mim só porque entras, vais ao pasto, vês as vacas todas mas não me vês a mim, é o Manuel da Emília que há-de estar lá, ficas sem perceber nada, ainda acabas por te finar de tristeza como a cadela do José Sousa, quando o dono morreu.

O resto, Diana, são saudades de fome, de suor, de trabalhar como um negro desde os seis anos, e, vamos lá com Deus, de algum copo de vinho com uns amigos, que só tornam a pensar em mim quando eu vier de visita ou lhes mandar um postal de Boas-Festas com um dolarzinho, para beberem pela minha saúde.

Mas, então, por que raio estou tão triste, com uma tristeza que, se eu soubesse que isto era assim, nunca me tinha posto a passar papéis para emigrar e ainda por cima meu cunhado pensa que lhe fico devendo as gadelhas só porque me fez a carta de chamada? Não é pela nica de terra, um raio a parta. Deus me perdoe, que umas vezes dava muito, para vender a preço de nada, e, outras, mal lhe arrancava umas batatas e uns feijões para as sopas de meio ano. Nem é pelas vacas, que nem sequer são minhas, e me tiraram anos de vida, sempre a correr, quando estavam mais perto vinha como um doido, entre o leite da manhã e o da tarde, atirar uma sachadela à terra, a ver se adiantava serviço, ou ficava lá até não ver nada, era pelo tino, e no fim, sempre pobre, que Deus já não dá vinha e gado a quem tem paciência como Job, mas manda a verdade dizer que eu excomunguei mais vezes o trabalho do que dei graças a Deus pela saúde e pela força que nunca me faltaram. Ah! mas assim não me faltem no Canadá, e estou aqui estou rico, porque os remediados de lá são mais ricos do que os ricos da nossa ilha.

Se eu pudesse levar-te, Diana, não me ficava pena nenhuma do que deixo atrás. Só minha mãe e meu pai, coitados, já se vão pondo velhos, mas esses, mais dias menos dias, de certeza que estão lá caídos. Têm aquele feitio de não querer incomodar os filhos, dizem que vão viver a favor e aqui ainda se terminam, mas não aguentam, vais ver que não aguentam aquela casa vazia, sem a alegria de ninguém, só eles a olhar um para o outro como duas árvores sem ninhos. E um homem quando casa, mete logo na cabeça que os pais já não têm nada com ele, e depressa se esquecem as sopinhas da mamã, que até se for preciso ir para o fim do Mundo vai-se mesmo sem pensar no desgosto deles. A vida é assim, não se pode mudar a vida, ela é que manda na gente.

Olha, Diana, se te passasse um camião por cima, estava tudo resolvido. Desculpa que eu pense nisto, mas é verdade, ia-me custar ver-te morta, mas enterrava-te, ficava acabado, havia de me acostumar à tua falta, porque não se espera nada de quem vai para o outro mundo. Um homem habitua-se sempre ao que não tem remédio. Mas, assim, eu tão longe e a saber-te morrer aos poucos, de desgosto, e não poder valer-te… Ah! maldita terra, Diana! Sair da ilha é a pior maneira de ficar nela!

E, depois, aquilo lá é tudo tão diferente… Uma língua que para mim é chinês, casas maiores do que o Pico da Vigia, lojas onde dizem que cabe a nossa freguesia inteira, ruas com mais povo do que a cidade pela festa do Santo Cristo, carros que nunca param de passar, um homem não pode andar descansado, ou a conversar num canto, não se vai para lado nenhum, é penar para ver os amigos, que às vezes estão mais longe do que daqui para lá, não há horas certas de trabalho, o marido e a mulher passam a vida sem se ver a jeito, os filhos aos terramotos para a escola, comem à pressa, nem sequer há domingos com vagar para ir à missa ou jogar uma sueca. Um inferno, um inferno cheio de dólares, é o que aquilo é.

Olha-me esta terra! Nunca deu tanto como vai dar este ano, juro. Que linda batata! Quatrocentas arrobas seguras, e o Manuel da Emília ficou-me com ela por duzentas e cinquenta. Mas chega às quatrocentas ou anda lá perto, isso não falha. Ele tira-a daqui a três semanas, foi um belo negócio, mas não faz mal, Nosso Senhor lhe dê sorte de vender tudo por bom preço. E o milho!... Um louvar adeus. Olha-me aquele feijão, vai ter que se lhe diga, nunca tive disto, palavra de honra que nunca tive. Parece que a terra quis despedir-se de mim fazendo-me negaças, uma fartura destas e não vou comer uma batata escoada que seja, não provo um molhinho de feijão nem uma maçaroca de milho cozido…

Olha-me esta terra! Nunca deu tanto como vai dar este ano, juro. Que linda batata! Quatrocentas arrobas seguras, e o Manuel da Emília ficou-me com ela por duzentas e cinquenta. Mas chega às quatrocentas ou anda lá perto, isso não falha. Ele tira-a daqui a três semanas, foi um belo negócio, mas não faz mal, Nosso Senhor lhe dê sorte de vender tudo por bom preço. E o milho!... Um louvar adeus. Olha-me aquele feijão, vai ter que se lhe diga, nunca tive disto, palavra de honra que nunca tive. Parece que a terra quis despedir-se de mim fazendo-me negaças, uma fartura destas e não vou comer uma batata escoada que seja, não provo um molhinho de feijão nem uma maçaroca de milho cozido…Espera, deixa-me tocar na terra, é a última vez que a vejo minha, se eu voltar, tenho de pedir licença para pôr os pés aqui dentro, apetecia-me pegar nela ao colo, é uma tolice, olha que não é do vinho, estou sério, muito mais sério do que gostava de estar, maldita a hora em que resolvi dar este passo, mau fogo abrase a tantos trabalhos em que um homem se mete só para ter que comer e que vestir. E nunca vi ninguém ser feliz por causa do dinheiro. O que importa é a saúde e a graça de Deus.

Estás para aí pasmada por me ver sachar batata deste tamanho, não é?... Quero é matar já as saudades que vou sentir.

Anda aqui, Diana, chega ao pé de mim, cadela dum raio que és a minha perdição. Dá cá um beijo ao teu dono, dá cá, que, se calhar, nunca mais te vejo. Ah! bicho dum corisco, e eu que não te queria porque eras fêmea, mas ninguém pegou em ti, e não fui capaz de te matar. Ainda abri uma covinha para te meter lá dentro, mas o sacho nunca me pegou tanto como nesse dia. Sabes? sinto remorsos de ter querido matar-te, só tu nunca me enganaste, se Nosso Senhor fez um Céu para os cães, vais direitinha lá parar, minha santa.

Olha, se meu pai for para o Canadá, deixa-te com alguém, mas tu nunca mais prestas para nada. E eu, quando voltar, se ainda te apanhar viva, já nem sequer és minha. Mas tu morres antes, de certeza que morres. Um raio parta a minha cabeça, para que me fui meter nesta aventura do inferno, eu que não tinha outra ideia senão embarcar e, agora, estou para aqui feito tolo, por causa de ti, se não fosses tu, era outra coisa qualquer, um homem nunca está satisfeito, é um bicho triste, que até nasce chorando. Não vês, Diana, a gente aprende a rir mas ninguém nos ensina a chorar, e meu pai, algum dia, ainda é capaz de te pôr a ladrar ao telefone, para eu te sentir no Canadá, e ele se calhar a tocar contrabaixo ao mesmo tempo, que já uma vez tocou também para meu cunhado ouvir e matar saudades.

* * *

João simulou todos os gestos com que ajudara a terra a prometer fartura. Depois sentou-se no chão e chamou a cadela para junto de si. Diana lambeu-lhe as mãos e a cara, ganiu alegremente, e deitou-se ao lado dele com a cabeça apoiada na sua perna direita, olhando-o com piscadelas que pareciam sorrisos. João levantou-se, desviando-lhe a cabeça docemente, e pediu:

- Beija-me, Diana.

Ele baixou-se um pouco, e a cadela esticou-se e lambeu-lhe a cara novamente.

- Tira-me o chapéu, vamos.

Diana saltou duas vezes e, à segunda, ficou com o chapéu entre os dentes. Deu uma volta ao redor de João, que se ajoelhou.

- Põe-me o chapéu na cabeça, sua velhaca.

Obedeceu, divertida e desajeitada no acto de cobrir o dono, que facilitou a tarefa com uma torção do pescoço.

- Dá cá um aperto de mão.

Diana levantou a pata direita para a mão estendida. João sacudiu-a como se fosse um cumprimento a sério.

- Morre, Diana.

A cadela deitou-se, imitando a morte sem saber o que imitava. João pegou no sacho, ergueu-o e apontou-lho à cabeça. A pancada caiu certeira e fulminante. Diana estremeceu por momentos, agitada por uma morte de que não se apercebeu. João tentou aguentar as lágrimas dentro dos olhos, como criança fazendo-se homem, mas acabou por chorar em silêncio. Havia de recordar aquela cena toda a vida, fingindo acreditar que estava bêbedo, e lutaria, em pesadelos de agonia, com um fantasma ensanguentado e imortal que tinha a aparência deformada de Diana. Abriu uma cova o mais fundo que pôde. Bateram as trindades, as últimas que iria ouvir por muito tempo. Descobriu a cabeça e rezou, coisa que nunca fizera ao som dos sinos da tarde. Depois, atirou Diana para dentro da cova e fechou a ilha sobre ela.

Daniel de Sá, Ilha Grande Fechada

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2009

Conhecer CARLOS DE OLIVEIRA

- Dá-me um salto à olaria do cego. Que venha cá. Que preciso de lhe falar urgentemente.

Carlos de Oliveira, Uma Abelha na Chuva

sexta-feira, 30 de janeiro de 2009

Conhecer BRANQUINHO DA FONSECA

Não gosto de viajar. Mas sou inspector das escolas de instrução primária e tenho a obrigação de correr constantemente todo o País. Ando no caminho da bela aventura, da sensação nova e feliz, como um cavaleiro andante. Na verdade lembro-me de alguns momentos agradáveis, de que tenho saudades, e espero ainda encontrar outros que me deixem novas saudades. É uma instabilidade de eterna juventude, com perspectivas e horizontes sempre novos. Mas não gosto de viajar. Talvez só por ser uma obrigação e as obrigações não darem prazer. Entusiasmo-me com a beleza das paisagens que valem como pessoas, e tive já uma grande curiosidade pelos tipos rácicos, pelos costumes, e pela diferença de mentalidade do povo de região para região.

Num país tão pequeno, é estranhável tal diversidade. Porém não sou etnógrafo, nem folclorista, nem estudioso de nenhum desses aspectos e logo me desinteresso. Seja pelo que for, não gosto de viajar. Já pensei em pedir a demissão. Mas é difícil arranjar outro emprego equivalente a este nos vencimentos. Ganho dois mil escudos e tenho passe nos comboios,além das ajudas de custo. Como vivo sozinho, é suficiente para as minhas necessidades. Posso fazer algumas economias e, durante o mês de licença que o Ministério me dá todos os anos, poderia ir ao estrangeiro. Mas não vou. Não posso. Durante este mês quero estar quieto, parado, preciso de estar o mais parado possível. Acordar todas essas trinta manhãs no meu quarto! Ver durante trinta dias seguidos a mesma rua! Ir ao mesmo café, encontrar as mesmas pessoas!... Se soubessem como é bom! Como dá uma calma interior e como as ideias adquirem continuidade e nitidez! Para pensar bem é preciso estar quieto. Talvez depois também cansasse, mas a natureza exige certa monotonia. As árvores não podem mexer-se. E os animais só por necessidade física, de alimento ou de clima, devem sair da sua região. Acerca disto tenho ideias claras e uma experiência definitiva. É até, talvez, a única coisa sobre que tenho ideias firmes e uma experiência suficiente. Mas não vou filosofar; vou contar a minha viagem à serra do Barroso.

Ia fazer uma sindicância à escola primária de V... Foi no Inverno, em Novembro, e tinha chovido muito, o que dera aos montes o ar desolado e triste dessas ocasiões.

As pedras lavadas e soltas pelos caminhos, as barreiras desmoronadas, algumas árvores com os ramos torcidos e secos. Fui de comboio até à cidade mais próxima, onde depois tomei uma camioneta de carreira que me deixou, já de noite, numa aldeia cujo nome não me lembra. Disseram-me que havia uma hospedeira ao fundo da rua. Era uma velha casa em ruínas. Entrei e fui ter à cozinha, uma divisão comprida e escura, ao fundo da qual estava uma fogueira acesa. Ao pé da fogueira, uma velha sentada. Não me sentia à vontade. Estava embaraçado, sem saber o que devia fazer, quando chegou uma senhora a procurar por mim. Era a professora, que, sabendo da minha chegada, vinha esperar-me (...)

Branquinho da Fonseca, O Barão

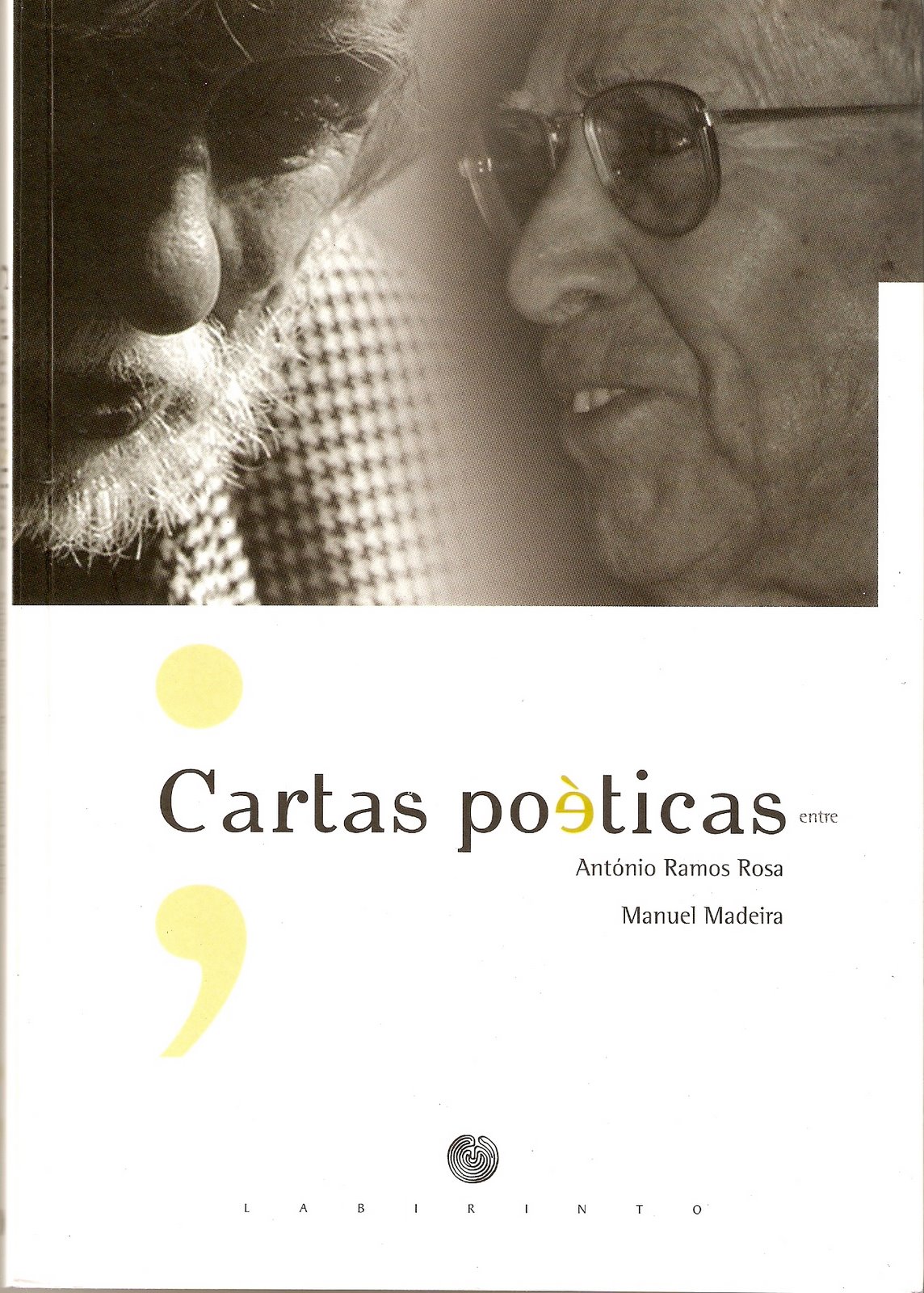

Branquinho da Fonseca (que usou o pseudónimo de António Madeira) foi poeta, dramaturgo e ficcionista. Natural de Pala (Mortágua), nasceu a 4 de Maio de 1905 e faleceu a 7 de Maio de 1974.

Em 1925, ainda estudante de Direito em Coimbra, participa na fundação da revista literária Tríptico, dirigida por um grupo de jovens poetas como Vitorino Nemésio, Afonso Duarte e António de Sousa.

Da convivência deste grupo e dos seus colaboradores, entre eles José Régio, veio a surgir, em 1927, uma nova revista: Presença. São seus directores José Régio, João Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca. Foi, juntamente com a Orpheu, uma das revistas fundamentais da literatura portuguesa do século XX. Órgão do chamado segundo modernismo, assumindo-se como «folha de arte e crítica», deve-se-lhe um papel fundamental na difusão do grupo do Orpheu, tomando como mestres os escritores do primeiro modernismo português (Pessoa, Sá-Carneiro, Almada Negreiros).

Em 1930, deixa a direcção da Presença para fundar, com Miguel Torga, a revista Sinal, que teve apenas um número publicado.Entre entras actividades e colaborações em revistas literárias, ocupa, em 1943, o lugar de Conservador do Museu-Biblioteca Conde de Castro Guimarães, em Cascais. Põe, então, em prática a primeira experiência, realizada em Portugal, no domínio das bibliotecas itinerantes. Uma carrinha do Museu vai proporcionar a grande parte da população do concelho, o empréstimo domiciliário de livros. Por esse facto, foi convidado pela Gulbenkian para organizar e dirigir o seu Serviço de Bibliotecas Itinerantes e Fixas, a partir de 1958, tendo sido seu primeiro director até à data da sua morte.

Poesia - Poemas (1926), Mar Coalhado (1932)

Teatro - Posição de Guerra (1928), Teatro I (1939)

Ficção - Zonas (1931), Caminhos Magnéticos (conto,1938), O Barão (novela, 1942), Rio Turvo (conto,1945), Porta de Minerva (romance, 1947), Mar Santo (novela, 1952) e Bandeira Preta (conto, 1956)

Outras: Contos Tradicionais Portugueses e As Grandes Viagens Portuguesas

+2006.jpg)

.jpg)