quarta-feira, 31 de dezembro de 2008

quarta-feira, 24 de dezembro de 2008

terça-feira, 9 de dezembro de 2008

Conhecer ALDOUS HUXLEY

UM AVISO

UM AVISOos senhores do mundo descobrirão

que o condicionamento infantil

e as narcoipnoses são mais eficazes,

como instrumentos de governo, do que

os garrotes e os calabouços, e que a

avidez de poder pode ser saciada tão

cabalmente se, através da indução, se

conseguir que as pessoas amem a sua

escravidão como se a chicotada e a

pontapés lhes fosse imposta a

obediência. [Aldous Huxley, 1949]

Aldous Huxley

Aldous Huxley****************

[…]

O director pôs o interruptor na primitiva posição. A voz calou-se. Apenas o seu longínquo fantasma continuou a murmurar debaixo dos oitenta travesseiros.

- Ouvirão isto repetido ainda quarenta ou cinquenta vezes antes de acordar; depois novamente na quinta-feira; e igualmente no sábado. Cento e vinte vezes, três vezes por semana, durante trinta meses. […]

- Enfim, a hipnopedia, a maior força moralizadora e socializadora de todos os tempos.

[…]

- Até que o espírito da criança seja essas coisas sugeridas e que a soma dessas coisas sugeridas seja o espírito da criança. E não apenas o espírito da criança, mas igualmente o espírito do adulto, e para toda a vida. O espírito que julga, deseja e decide, constituído por essas coisas sugeridas. Mas todas essas coisas sugeridas são aquelas que nós sugerimos, nós! - Que o Estado sugere.

[…]

- Para governar, é necessário deliberar, e não perseguir. Governa-se com o cérebro, nunca com os punhos. Houve, por exemplo, o regime de consumo obrigatório…

[…]

- Cada homem, cada mulher e cada criança tinha obrigação de consumir uma determinada quantidade por ano. No interesse da indústria. O resultado…

“Mais vale destruir que conservar. Quanto mais se remenda, pior se fica. Quanto mais se remenda…”

[…]

- A objecção de consciência em grande escala. Qualquer coisa servia para não consumir. O regresso à Natureza.

[…]

- O regresso à cultura. Sim, autenticamente à cultura. Não se pode consumir muito se se fica tranquilamente sentado a ler livros.

[…]

- Oitocentos praticantes da vida simples foram abatidos à metralhadora em Golden Green.

[…]

- Depois houve o célebre massacre do Museu Britânico. Dois mil fanáticos da cultura mortos com gases de sulfito de dicloroetilo.

[…]

- Finalmente […], os administradores verificaram a ineficácia da violência. Os métodos mais lentos, mas infinitamente mais seguros, da ectogénese, do condicionamento neo-pavloviano e da hipnopedia…

[…]

- Utilizaram-se enfim as descobertas de Pfitzner e de Kawaguchi. Uma intensa propaganda contra a reprodução vivípara…

[…]

- Acompanhada por uma campanha contra o passado, pelo encerramento dos museus, pela destruição dos monumentos históricos […]

- Tais são as vantagens de uma educação verdadeiramente científica.

[…]

- Seis anos mais tarde, foi produzido comercialmente. O medicamento perfeito.

[…]

- Eufórico, narcótico, agradavelmente alucinante.

[…]

- Podem obter uma fuga da realidade cada vez que disso sentirem necessidade e voltar a ela sem a menor dor de cabeça nem vestígios de mitologia.

Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo (1932)

quarta-feira, 12 de novembro de 2008

segunda-feira, 6 de outubro de 2008

Conhecer JOSÉ RÉGIO

A fantasia e o sonho são aves que em verdade se podem alimentar das nossas próprias miséria: tal desejo temos de nos não sentirmos miseráveis! Porém o desgosto demasiado premente sufoca-os; escorraça-os a contemplação ou preocupação demasiado imediata de um estado infeliz.

[…]

O desgosto, a raiva e a revolta que actualmente o corrompiam – é que lhe faziam sentir um áspero prazer em ser injusto.

[…]

Lelito não poderia esquivar-se hoje àquela obsessão da injustiça que praticara. A grossaria não estava no seu feitio; mas fora grosseiro (repetia consigo próprio que fora grosseiro, que fora grosseiro…) para com um desconhecido que o procurara, talvez, amigavelmente.

[…]

Em suma: um triste; um só; talvez, em certos aspectos um irmão. E fora esse que ele repelira do modo mais humilhante, mais arrogante, quando, vencendo uma timidez que não podia deixar de o caracterizar, o outro ensaiara aquela tentativa para aproximar as suas duas solidões, remediar a sua comum timidez…

[…]

Certa hesitação cobarde, irracional, que tantas vezes nos faz sacrificar ao comodismo de um momento a paz ou satisfação de vários dias, meses, anos, lhe insinuava que adiasse para outra oportunidade a reparação que decidira oferecer ao ofendido.

[…]

Um pungente arrependimento apertou, como uma garra, a garganta de Lelito. Lelito suspeitou que esse homem tinha uma ferida, e ele lha pisara como sem dar por isso.

José Régio, A Velha Casa I

[…] Lelito descobria com alvoroço – principalmente, com uma espécie de apaixonada gratidão, dirigida nem sabia a quem, a quê, - que outros tinham sofrido de inquietações, tormentos, perplexidades, agonias, enlevos ou desesperos idênticos aos seus; superiores aos seus. Assim, através do espaço e do tempo, se reconhecia como um elo vivo numa cadeia de humanidade angustiada, palpitante, roída pela fome de Absoluto. Capazes, muito capazes eram esses seus grandes irmãos mais velhos de dar fascinante expressão literária quer à sua angústia, quer ao seu fogo! Comparando com tais Obras os papéis em que, à maneira de diário, confissões ou memórias, e aliás com longas interrupções de sentido, ia registando ora as mais amplas ansiedades do seu espírito, (assim as julgava ele, naquela zona interior menos atingida pela convencional modéstia) ora os pequenos factos, puerilmente caricaturados em grande, da sua vida quotidiana, por certo não podia deixar de reconhecer Lelito, ai dele!, a sua desanimadora inferioridade no exprimir-se. Nem por isso deixava de lhes ser comum, a ele e a tais heróis, o fundo dos sentimentos, pensamentos, aspirações. A verdade é que não estava tão só como o julgara! Não era tão anormal como, às vezes, o temia! Outros, admirados por grandes, haviam destapado ao mundo abismos perante quais deixavam de parecer monstruosas as suas pequenas perversões de sensibilidade, ou complicações de sentimentos. Outros haviam descido muito mais fundo os sinistros degraus do Desespero, e subido mais alto, sempre mais alto, as escadas sem suporte do Ideal. Mas se, com os seus poucos anos e uma experiência limitada às paredes duma velha casa, (ou dum colégio do Porto) sentira já coisas tão semelhantes às expressas em romances e poemas célebres…; melhor: se já cá chegara a pensar, embora com as inevitáveis hesitações e deficiências, coisas que, no fundo, eram base sobre que erigiam grandes pensadores as suas esplêndidas arquitecturas de ideias e relações, - é porque pertencia àquela família dos heróis dos romances, dos poemas, dos sistemas…

José Régio, A Velha Casa II

[…] Não há problemas senão os de cada um.

- Há os problemas colectivos da fome e do frio; da doença e da velhice desamparada; da miséria moral; do atraso intelectual; da redução do homem ao animal e ao servil… […] posso dar-te razão noutro ponto: Não há senão os problemas individuais. Os problemas da fome, do frio, da velhice, da infância ou da doença desamparada, do atraso mental, da imoralidade provocada pela miséria, da escravidão ou sufocação do mais fraco sob o dinheiro e o poder… começam por ser problemas individuais; problemas de cada um. Não lhes chamo colectivos senão porque são comuns a muitos indivíduos! Talvez, também, porque podem atormentar a consciência moral doutros indivíduos, os melhores, que assim se apropriam deles. Os que mais concretamente os sofrem, porém, é que nem sempre têm essa consciência…

[…] E deveria aquele bem comum com que desde a adolescência sonhava – aquela vaga, distante Humanidade pela qual desde sempre lutara, e que tantas decepções lhe dava quando tratada de perto – fazê-lo desprezar a felicidade ou infelicidade dos seus mais próximos parentes? Entre tantas outras, uma particularidade tivera ocasião de observar pela vida fora, no seu convívio com muito diversos camaradas, e até de nacionalidades diversas: E era que muitas vezes os homens que mais se empenham – e em verdade lutam – pelo progresso social da humanidade, são incompreensivos e frios, até duros, no contacto directo e individual com os seus semelhantes. E que, pelo contrário, se revelam tolerantes e até generosos, até caridosos, nesse contacto pessoal, muitos dos que, perante o novo ídolo, ou abstracção, da Humanidade, (até perante uma colectividade real) se mostram cépticos, indiferentes, desdenhosos. Não se deixar escorregar nem a uma nem a outra destas limitações, - eis o que sonhava! Sabia, agora, que só nessa largueza do coração e do espírito se poderia verdadeiramente realizar a sua vida. E as decepções não deviam enfraquecê-lo. Os desânimos e tédios de momento (nem que dum momento arrastado longos meses…) não deviam fazê-lo perder a confiança. Tinha de sempre esperar! nem que humanamente desesperado; sempre crer! mesmo quando a sua crença humanamente lhe não aparecesse senão como aparência de crença, - um mero proceder como se cresse… Cada vez mais lhe dizia a experiência que os homens são fracos, mesquinhos, volúveis, loucos, desgraçados, viciosos…, e que talvez, dum certo ponto de vista, nem valha a pena lutar por eles! No fim de contas, não se acomodam com desesperadora facilidade a toda a espécie de vilania? Mas seria razão para não lutar, desde que, nesses pobres seres infelizes, tão ingratos que chegava a aborrecer como importunos, até a odiar e perseguir como inimigos, os seus melhores amigos, se não deixasse de reconhecer qualquer gérmen de ultrapassagem, qualquer luzinha, mesmo débil, que imprescindível era não deixar apagar-se…?

[…]

Os homens como eu, que não podem renunciar a um ideal… que acabam por compreender que não podem… (está claro que falo dum ideal moral) por isso mesmo não podem renunciar a uma vontade de aperfeiçoamento próprio. Sim, têm necessidade de se reverem no espelho do seu ideal… ou da sua consciência… e não ficarem muito descontentes consigo: tão descontentes que desanimem. Isto os pode levar a hipocrisias… confusões… Talvez eu ainda não tenha pensado nisso suficientemente. Mas umas coisas não invalidam as outras, porque tudo em nós é impuro. Não podem esses mesmos homens também alguma coisa fazer pelo bem dos outros? pelo aperfeiçoamento geral?...

- O tal bem dos outros é terem que comer; que vestir; onde morar; e não serem vexados impunemente.

José Régio, A Velha Casa III

domingo, 5 de outubro de 2008

Conhecer JOÃO AGUIAR

Ainda não logrei definir com exactidão o que torna este lugar tão especial. Talvez a disposição das árvores, o modo como as suas cores se misturam sob a luz do Sol, talvez o jogo de sombras, talvez a folhagem – ou, neste momento, os ramos desnudados -, talvez o silêncio, porque é raro ouvir aqui outro som que não seja o das próprias árvores tocadas pelo vento.

Ainda não logrei definir com exactidão o que torna este lugar tão especial. Talvez a disposição das árvores, o modo como as suas cores se misturam sob a luz do Sol, talvez o jogo de sombras, talvez a folhagem – ou, neste momento, os ramos desnudados -, talvez o silêncio, porque é raro ouvir aqui outro som que não seja o das próprias árvores tocadas pelo vento.Não sei. Se acreditar nos efeitos do geomagnetismo... não, nada de explicações científicas.

Lembro-me da primeira vez que aqui vim. Seguia de carro pela estrada, avistei o cruzeiro, que despertou a minha atenção – nesse tempo eu era um recém-chegado a Vale de Monges. Reduzi a velocidade, acabei por parar, o carro ficou estacionado mais ou menos no sítio onde hoje está. Voltei a olhar para o cruzeiro, que se ergue bizarramente, não à beira da estrada, mas no meio de um terreno coberto de mato rasteiro. E avistei, à distância, em pano de fundo, a mancha verde. Saí do carro sempre a olhar para ela, atravessei a estrada sem deixar de a olhar e caminhei até ao ponto exacto onde me encontro agora. Vim puxado, ou empurrado, por uma força que não sabia se me era exterior ou se era um impulso da minha fantasia que eu inconscientemente vestia com as roupagens da atracção magnética.

Há aqui, pensei então, uma configuração especial que evoca a entrada de um templo: uma espécie de propileu. Mas esta configuração, pensei ainda, não é, ou não é exclusivamente, física. A evocação não está na forma como as árvores se encontram dispostas nem nos contornos e acidentes do terreno. Não é a imagem concreta das coisas, é a imagem que as coisas desenham dentro de mim.

Hoje, após tantas visitas solitárias a este lugar, hoje penso o mesmo. Talvez por vergonha, não mais voltei a fazer o que então fiz. Ajoelhei-me primeiro, depois prostrei-me de olhos fechados, as mãos coladas à terra, e rezei – digo rezei porque todo o discurso dirigido a Deus, ainda que o nome não seja pronunciado, deve ser considerado uma oração.

Não voltei a fazê-lo nem o poderia fazer neste momento sem, prosaicamente, ficar encharcado. Isso é pouco importante, porém… O lugar conserva o mesmo encanto, o silêncio feito de murmúrios é o mesmo, o mesmo é o verde luminoso e o movimento vagaroso, solene, da ramaria.

Respiro fundo, caminho devagar por entre as árvores enquanto sinto que aqueles músculos sempre tensos – nos ombros, nos braços, no ventre, em muitos outros pontos do meu corpo – se distendem gradualmente. A sensação de alívio é tão forte que provoca em mim um efeito semelhante ao da vertigem.

Respiro fundo, caminho devagar por entre as árvores enquanto sinto que aqueles músculos sempre tensos – nos ombros, nos braços, no ventre, em muitos outros pontos do meu corpo – se distendem gradualmente. A sensação de alívio é tão forte que provoca em mim um efeito semelhante ao da vertigem.Um pouco mais adiante começa o pinhal – também ele não é um pinhal qualquer, antes é a nave do templo, o ponto central do espaço mágico. Julgo, ou melhor, estou certo de que é o centro da imutabilidade de Vale de Monges, um pequeno mundo de três quilómetros de largura que as águas do rio Mansil rasgaram milhões de anos antes de existirem a Aldeia do Retiro e a minha Casa da Tapada e os monges que lhe deram o nome; este vale misterioso, porque resiste às mutações do admirável mundo novo que nos bate à porta com grandes e obscenas punhadas. Estou certo, não me perguntem porquê, poderia jurar que essa estranha força de resistência emana daqui.

Os pinheiros – há-os mansos e bravos – são enormes, de troncos grossos. Mas a altura que atingiram torna-os esguios, bem proporcionados, e um jogo de luz e sombras dá-lhes a aparência de colunas. Os ramos mais altos tocam-se de árvore para árvore com um efeito visual semelhante à forma das ogivas góticas e as copas dos pinheiros mansos uniram-se para formar uma vasta abóbada.

Por isso eu chamo a este lugar a Catedral Verde. É um nome que nunca pronunciei em voz alta porque o meu sentido do ridículo mo impede. Em todo o planeta, não haverá mais que uma ou duas pessoas diante de quem eu falaria na catedral verde e, mesmo junto dessas, não o fiz até hoje. Contudo, em conversa íntima comigo mesmo, posso mandar o ridículo às urtigas. Esta é a minha catedral verde e o centro, o umbigo, a alma de Vale de Monges.

Era uma prioridade absoluta – e foi-se degradando até ao nível das pequenas dores recorrentes que nos incomodam de vez em quando a partir de uma certa idade e de um certo cansaço interior. Era o meu programa de vida e deixei-o decair até ao grau de ocupação de curtos tempos livres.

...Não. Estou a ceder ao vício da dramatização, da tragedização. A realidade não é assim tão sombria porque esta demanda continua a ser, e é-o desde há muito, uma obsessão constante, mesmo quando apenas latente. Porém, de que serve ela, se não for mais do que isso, se eu não der o primeiro passo?

Em que consiste exactamente esse primeiro passo, eis a grande questão. Talvez seja, sem mais, olhar à minha volta, sentir em vez de raciocinar, ouvir em vez de falar – ouvir a voz do silêncio de que falam místicos e iniciados.

(Caminho muito devagar por entre as colunas da catedral. Se quiser manter esta imagem terei de admitir que a brisa, ao tocar as agulhas dos pinheiros, será um órgão e que os salmos são cantados por um coro de pássaros, mas não será isto excessivo, barroco, mesmo – ridículo? Por outro lado, como estou só, o ridículo não existe. O ridículo só existe quando alguém nos vê)

...Ou talvez seja o contrário da simplicidade, talvez seja um multiplicar de gestos e de iniciativas. Se tomar o ioga como referência, talvez seja associar o hatha ioga à meditação.

...Ou praticar o jnana ioga, o ioga do conhecimento e da intuição, ou o karma ioga, o da acção – das boas acções, por muito que esta expressão soe a falso no tempo corrente.

...Ou, muito mais primitivamente: meditar, estudar as incursões científicas do domínio do paranormal no nosso domínio, ler todos os filósofos, todos os pensadores, todos os doutrinadores, conhecer todas as religiões.

(Será mesmo verdade que o ridículo só existe quando alguém nos vê?)

O que é surpreendente é que esta enxurrada de ideias não me desorienta nem me irrita. Aqui, neste momento, sinto apenas que tudo isto há-de resolver-se de algum modo, que aquilo a que eu chamo a busca da santidade, o meu Graal particular, está ao meu alcance, não sei como nem quando. E que hei-de ser capaz de construir dentro de mim aquele mundo-sonho do adolescente ressuscitado, onde os heróis podem cavalgar sobre pradarias limpas e em florestas densas regadas por chuvas tépidas.

É este o efeito que sobre mim exerce a catedral verde de Vale de Monges.

Fecho os olhos para sentir melhor a vibração deliciosa que me sacode. Respiro fundo, bem fundo, para me encher com o ar perfumado de pinheiros, aquecido pelo Sol.

João Aguiar, A Catedral Verde

sexta-feira, 26 de setembro de 2008

Conhecer DIAS DE MELO

[…]

[…]

- Isso é amor. O amor começa por isso, pelo bichinho com comichão. Mas o amor não é só isso, é muito mais. É uma ferida, ao mesmo tempo uma flor dentro da gente. A raiz e o sangue da vida. Não há nada mais importante que o amor. Tanto que, sem o amor, não há vida e a vida que existe deixaria, sem amor, de existir. O homem nasceu para amar e para viver no amor do homem. Por isso a vida do homem sem a mulher, o amor da mulher, a seu lado, nem chega a ser vida, não tem sentido, nem vida da mulher o é, o tem, sem o amor do homem consigo. Vidas assim são vidas sem vida, vidas mortas como qualquer costa deserta de onde nunca se avista ao largo uma vela branca, o fundo branco de um navio no horizonte deserto do mar.

Nem sei como podia o José Chíchero falar desta maneira, mas falava quando falava de amor. As palavras, as frases, não seriam estas, p-á-pá-santa-justa, não podiam ser, era um homem simples, nem sabia ler, nem sequer assinar o seu nome, agora a ideia, essa, era, sem tirar nem pôr, eu, vocês bem vêem, com a idade que no tempo tinha, começara a trabalhar na terra com o José Chíchero aos oito, nove, iria nos doze, treze, nada entendia de tudo aquilo como deve ser aquilo entendido, embora aquilo me entrasse no coração (por muito estranho que pareça, há coisas que nos tocam, entram no coração, sem que a gente as entenda, ou julgue que as não entende sem que a gente saiba porquê, ou julgue que não sabe porquê, sei lá, talvez pela imensa força da imensa verdade que carregam consigo) e no coração me ficasse para hoje o entender em toda a sua extensão à custa de experiências várias, por mim sofridas, nem todas de boas recordações.

[…]

Dias de Melo, Reviver: Na Festa da Vida a Festa da Morte

(Calheta de Nesquim (Pico), 08.04.1925–Ponta Delgada (S. Miguel), 24.09.2008]

quarta-feira, 10 de setembro de 2008

Conhecer GEORGES BERNANOS

Acabo de ter um encontro. Oh! um encontro bem pouco surpreendente, afinal. No estado em que me acho, o menor acontecimento perde as suas proporções exactas, como uma paisagem no nevoeiro. Numa palavra, creio ter encontrado um amigo. Senti a revelação da amizade.

Esta confissão surpreenderia muitos dos meus antigos colegas, pois todos me julgam bastante fiel a certas simpatias da mocidade. A minha memória das datas, a exactidão com que me lembro dos aniversários das ordenações, por exemplo, é célebre. Até troçam disso. Tudo, porém, não passa de simpatia. Compreendo, agora, que a amizade pode irromper entre dois seres, com este carácter de arrebatamento, de violência, que as pessoas do mundo só reconhecem na revelação do amor.

Ia, pois, para Mézargues quando ouvi, atrás de mim, porém muito distante, um toque de sirene, esse rumor que aumenta e decresce, alternadamente, segundo os caprichos do vento ou as sinuosidades do caminho. De há alguns dias para cá, esta sirene é familiar a todos, já ninguém levanta a cabeça quando a ouve. Dizem apenas: é a motocicleta do senhor Olivier. Uma máquina alemã, extraordinária, que dá a ideia de uma pequena locomotiva reluzente. O senhor Olivier, na realidade, chama-se Treville-Sommerange; é sobrinho da condessa. Os velhos que o conheceram, aqui, quando menino, contam muitas coisas sobre ele. Aos dezoito anos, foi preciso obrigá-lo a entrar para o exército. Era levado.

Detive-me no alto do barranco para descansar. O barulho do motor cessou, por alguns segundos (por causa, talvez, da grande curva de Dillonne), e logo reapareceu bruscamente. Era como um grito selvagem, imperioso, ameaçador, desesperado. Quase no mesmo instante, o alto do morro, à minha frente, coroou-se de uma espécie de feixe de chamas - o sol caía, a pique, sobre o aço polido da motocicleta. E já a máquina mergulhava no fundo do declive, com um potente ronco, e subia tão rapidamente que se tinha a impressão de haver dado um pulo. Saltei para o lado, a fim de a deixar passar; então, tive a sensação de que o meu coração era arrancado do peito. Foi preciso que se passasse um instante, para que eu compreendesse que o barulho havia cessado. Não ouvia mais do que o grito agudo dos freios, o ranger das rodas no chão. Depois, esse barulho também cessou. O silêncio pareceu-me ainda mais enorme do que o grito.

O senhor Olivier estava ali, diante de mim, com a sua blusa cinzenta de gola levantada até às orelhas, sem chapéu. Nunca o havia visto de tão perto. Tem um rosto calmo, tranquilo e uns olhos tão pálidos que não se pode dizer qual é realmente a sua cor. Olhava-me sorrindo.

- Quer subir, senhor vigário? - perguntou-me com uma voz - meu Deus! uma voz que imediatamente reconheci, doce e inflexível - a voz da condessa.

(Não sou bom fisionomista, como dizem, mas tenho a memória das vozes, não as esqueço nunca, amo-as. Um cego, a quem nada distrai, deve aprender muitas coisas, ouvindo vozes.)

- Por que não, meu senhor? - respondi.

Observámo-nos um ao outro, em silêncio. Li, no seu olhar, a surpresa e um pouco de ironia também. Ao lado daquela chamejante máquina, a minha batina era uma negra e triste mancha. Por que milagre me senti, então, jovem, tão jovem - ah! sim, tão jovem - como aquela triunfal manhã? Como num relâmpago, vi a minha triste adolescência - não como os afogados que, segundo dizem, revêem as suas vidas, antes de desaparecer, pois a impressão que sentia não era a de uma sucessão quase instantânea de quadros, não! Era como se tivesse diante de mim, uma pessoa, um ser (vivo ou morto, só Deus o sabe!). Mas eu não estava seguro de reconhecê-lo, não o reconheceria porque... - oh! isso vai parecer estranho - porque o estava vendo pela primeira vez, nunca o tinha visto antes... A minha adolescência passara, noutro tempo - como passam, junto de nós, tantos estranhos que poderiam vir a ser irmãos nossos, mas que se afastam e não voltam mais. Nunca fui jovem, porque nunca me atrevi a sê-lo. À minha volta, provavelmente, a vida seguia o seu curso; os meus camaradas conheciam, saboreavam esta ácida Primavera, enquanto eu me esforçava por não pensar nela, por me estontear de trabalho. Não me faltavam simpatias, é certo. Mas os melhores dos meus amigos deviam temer, ainda que contra a sua vontade, a marca que em mim havia deixado a infância, a experiência infantil da miséria, do seu opróbrio. Seria necessário que lhes abrisse o meu coração, mas o que importava dizer era, precisamente, o que eu queria manter escondido, a todo o custo... Meu Deus! isso me parece tão simples, agora! Nunca fui jovem, porque ninguém o quis ser comigo.

[...] Eu continuava no mesmo estado de distracção, de ausência. Por mais que me esforce, nunca chegarei a compreender por que espantoso prodígio, pude, em tais circunstâncias, esquecer até o nome de Deus. Estava só, inexprimivelmente só, diante da morte, e esta morte era apenas a privação do ser, nada mais. O mundo visível parecia desprender-se de mim com uma velocidade espantosa e numa desordem de imagens, não fúnebres, mas, ao contrário, totalmente luminosas, deslumbrantes. É possível? Será que o amei tanto? Essas manhãs, essas tardes, esses caminhos? Caminhos cambiantes, misteriosos, caminhos cheios dos passos dos homens. Será que amei tanto os caminhos, nossos caminhos, os caminhos do mundo? Que menino pobre, crescido no pó dessas estradas, não lhes teria confiado seus sonhos? Levai-nos lentamente, majestosamente, para não sei que mares desconhecidos, ó grandes rios de luz e de sombra que conduzis os sonhos dos pobres! Creio que foi a palavra - Mézargues - que feriu, desse modo, meu coração. Meu pensamento parecia muito longe do senhor Olivier, do nosso passeio e não havia tal, entretanto. Não tirava os olhos do rosto do doutor e, subitamente, ele desapareceu. Não compreendi, logo, que estava chorando.

Sim, eu estava chorando. Chorava sem um soluço, penso que sem um suspiro sequer. Chorava com os olhos abertos, como vi tantas vezes chorarem os muribundos. Era a vida que saía de mim. Enxuguei os olhos com as mangas da batina; distingui, novamente, o rosto do doutor Laville. Tinha uma expressão indefinível de surpresa, de compaixão. Se alguém pudesse morrer de desgosto, eu teria morrido. Deveria ter fugido e não tive coragem. Esperava que Deus me inspirasse uma palavra, uma palavra de sacerdote; teria pago essa palavra com a minha vida, com o que me restava de vida. Quis, ao menos, pedir-lhe perdão; só pude balbuciar a palavra, as lágrimas sufocavam-me. Sentia-as correr pela garganta: tinham o gosto do sangue. Quanto daria para que fossem mesmo de sangue! Donde vinham essas lágrimas? Quem poderia dizê-lo? Não era por mim mesmo que chorava, juro-o! Nunca tinha estado tão perto do ódio a mim mesmo. Não chorava pela minha morte. Na minha infância, acontecia-me despertar assim, soluçando. De que sonho acabava agora de despertar? Oh! pensei ter atravessado o mundo, quase sem o ver, como quem caminha de olhos baixos, entre a multidão. Cheguei a pensar que desprezava o mundo. Mas, então, era de mim que me envergonhava, não dele. Era como um pobre homem que ama sem ter coragem de o dizer, que não tem coragem nem de confessar a si mesmo que ama. Oh! não nego que essas lágrimas poderiam ser lágrimas de fraqueza. Mas eram, também, lágrimas de amor...

Georges Bernanos, Diário de um Pároco de Aldeia

segunda-feira, 8 de setembro de 2008

Conhecer PHILIP ROTH

É claro que chorou no funeral e teve consciência de quanto era colossal aquilo que, de maneira tão inesperada, fora levado. Quando o pastor leu, juntamente com passagens bíblicas, um conjunto de excertos de Júlio César do amado volume de peças de Shakespeare do seu pai – um livro enorme, com uma encadernação de couro mole que, quando Coleman era pequeno, lhe lembrava sempre um cocker spaniel -, o filho sentiu como nunca a majestade do pai: a grandeza tanto da sua ascensão como da sua queda, a grandeza que, como caloiro universitário ausente havia um escasso mês do pequeno reduto da sua casa em East Orange, começara, ainda muito ao de leve, a ver como na realidade era.

Os cobardes morrem muitas vezes antes de morrerem;

O corajoso só uma vez o sabor da morte prova.

De todos os prodígios de que já ouvi falar,

O mais estranho me parece que temam os homens;

Posto que a morte, um fim inescapável,

Virá quando tiver de vir.

A palavra “corajoso”, com a intonação que o pregador lhe deu, despojou Coleman de todos os seus viris esforços para um autodomínio sóbrio e estóico e pôs a nu a sua saudade daquele homem que lhe era mais do que todos chegado e nunca mais voltaria a ver, o pai incomensurável que sofria em segredo e falava com tal facilidade e arrebatamento que o seu dom da palavra bastara para, inadvertidamente, incutir nele a vontade de ser admirável. Coleman chorou com a mais fundamental e transbordante das emoções, irremediavelmente reduzido a tudo aquilo que lhe era insuportável. Quando, adolescente, se queixava do pai aos amigos, caracterizava-o com muito mais desdém do que sentia ou tinha, sequer, a capacidade de sentir; aparentar um modo impessoal de julgar o próprio pai era mais um dos métodos que divisara para inventar e proclamar invulnerabilidade. Mas sentir que já não estava circunscrito nem definido pelo pai era como descobrir que todos os relógios para que olhava tinham parado e não existia maneira alguma de saber que horas eram. Quer lhe agradasse quer não, era como se, até ao dia em que chegara a Washington e entrara na Howard, tivesse sido o pai que fizera em seu lugar a sua história. Agora teria de ser ele a fazê-la, e essa perspectiva era aterradora. Mas depois deixou de ser. Passaram três dias terríveis e assustadores, passou uma semana terrível, duas semanas terríveis, e de repente, sem mais nem menos, o que era aterrador tornou-se estimulante.

“Como evitar aquilo/Cujo fim é determinado pelos poderosos deuses?” Versos também de Júlio César, que lhe tinham sido citados pelo pai, e, contudo, só com o pai na sepultura ele se dignara finalmente a escutar, mas que, ao escutá-los, de imediato engrandecera. Isto tinha sido determinado pelos poderosos deuses! A liberdade de Silky. O Eu puro. Toda a subtileza de ser Silky Silk.

Descobrira em Howard que não era apenas um preto para Washington D.C. – e, como se esse choque não tivesse sido suficientemente forte, descobriu que era também um negro. Um negro de Howard, para mais. Da noite para o dia, o puro Eu tornou-se parte de um nós com toda a solidez dominadora do nós, e Coleman não quis ter nada a ver nem com ele nem com outro nós opressivo que surgisse. Saímos finalmente de casa, a Ur de nós, e encontramos outro nós? Outro lugar que é exactamente como esse, o substituto desse? Enquanto cresceu em East Orange foi sem dúvida um negro, uma parte muito integrante da sua pequena comunidade de cerca de cinco mil almas, mas no boxe, na corrida, no estudo, em tudo aquilo em que se concentrara e fora bem-sucedido, nas suas andanças solitárias por todos os cantos de Orange e, com ou sem Doc Chizner, para o outro lado da fronteira de Newark, foi, sem pensar nisso, também tudo o mais. Foi Coleman, o maior dos grandes pioneiros do Eu.

Depois partiu para Washington e, no primeiro mês, foi um preto e nada mais e foi um negro e nada mais. Não, não. Viu o destino à sua espera e não o quis. Compreendeu-o instintivamente e recuou espontaneamente. Não podemos deixar o grande eles impor-nos a sua intolerância, do mesmo modo que não podemos deixar o pequeno eles tornar-se um nós e impor-nos a sua ética. Não à tirania do nós e dos nossos discursos e de tudo que o nós pretende fazer desabar sobre a nossa cabeça. Jamais, para ele, a tirania do nós desejosos de nos absorver, do nós moral coercivo, inclusivo, histórico e inelutável com o seu insidioso E pluribus unum. Nem o eles da Woolworth, nem o nós de Howard. Em vez dele, o Eu puro com toda a sua agilidade. Descoberta de si: era esse o directo à pança. Singularidade. A luta apaixonada pela singularidade. O animal singular. A relação deslizante com tudo. Não estática, mas deslizante. Conhecimento de si, mas oculto. Haverá alguma coisa mais poderosa?

“Cuidado com os idos de Março.” Treta. Cuidado com coisa nenhuma. Livre. Com ambos os sustentáculos perdidos – o irmão mais velho do outro lado do mar e o pai morto -, sente-se revigorado e livre para fazer o que quiser, livre para atingir o maior dos objectivos, sente nos próprios ossos a confiança necessária para ser o seu Eu individual. Livre numa escala inimaginável para o seu pai. Tão livre quanto o seu pai fora oprimido. Livre agora não só do pai mas também de tudo o que o pai tivera sempre de suportar. As imposições. As humilhações. As obstruções. A ferida, a dor, a atitude, a vergonha: todas as angústias secretas do fracasso e da derrota. Em vez disso, livre no grande palco. Livre para seguir em frente e ser grandioso. Livre para representar o drama sem limites e autocaracterizador dos pronomes nós, eles e eu.

A guerra continuava e, a não ser que terminasse de um momento para o outro, ele acabaria por ser recrutado. Se Walt estava em Itália a combater contra Hitler, por que não haveria ele de lutar também contra o sacana? Corria o mês de Outubro de 1944 e ainda lhe faltava um mês para completar 18 anos. Mas ser-lhe-ia fácil mentir a respeito da idade, não seria problema nenhum atrasar um mês a data do seu nascimento, passando-a de 12 de Novembro para 12 de Outubro. E, a contas com o desgosto da mãe – e com o abalo que lhe causara ao abandonar a universidade -, não lhe ocorreu imediatamente que, se quisesse, também poderia mentir a respeito da sua raça. Tirar partido da sua pele da maneira que lhe apetecesse, atribuir a si mesmo a cor que quisesse. Isso só lhe veio ao espírito quando estava sentado no edifício federal de Newark, com todos os impressos para se alistar na Marinha à frente e, antes de os preencher, começou a lê-los cuidadosamente, com a mesma atenção meticulosa com que estudara para os exames liceais, como se tudo quanto fizesse, de grande ou pouca monta e tomasse-lhe o tempo que tomasse, fosse a coisa mais importante do mundo. E nem mesmo então lhe ocorreu a ele. Quem primeiro se deu conta foi o seu coração, que começou a bater com força como o coração de alguém na iminência de cometer o seu primeiro grande crime.

Philip Roth, A Mancha Humana

terça-feira, 29 de julho de 2008

Conhecer ISABEL GOUVEIA

Sem saber porquê, o homem viu-se encerrado entre quatro paredes brancas. Sentaram-no numa cadeira velha, em frente de uma secretária velha, empurraram-na para diante e mostraram-lhe uma imensa papelada vazia. No espaço limitado pelas quatro paredes brancas encontrava-se ainda uma misérrima estante de portas de vidro. Por detrás destas, viam-se enormes lombadas de livros, deterioradas pela pressão dos dedos que, com sádica sofreguidão, buscando neles alguma coisa. Em frente da secretária havia ainda duas cadeiras cujo destino o homem ignorava.

Logo em seguida, assomou uma cabeça de ovo branco à porta estreita por onde se escoava a sala. Um indivíduo, de jeito ansioso, adiantou-se e sentou-se numa dessas cadeiras. O homem olhou-o, perturbado e distante, e a intrometida personagem desatou a língua numa verborreia monótona e tola. Como esta não produzisse efeito, levantou-se, agarrou o homem pela gola do casaco, inclinou-lhe a cabeça para a frente, mergulhando-a na imensa papelada vazia com uma pancada de osso quebrado. Depois, ergueu-lha com ar de triunfo.

O nosso homem começou, então, a compreender o motivo por que estava ali. Prestou mais atenção à papelada vazia e, aquém e além, notou-lhe umas manchas escuras. Impressionado, procurou observá-la à transparência. Não havia dúvida de que os papéis não estavam de todo vazios. Imediatamente, porém, percebeu que seriam precisos anos e anos para decifrar as manchas escuras, e não tinha outro remédio senão sujeitar-se a esse enfadonho trabalho. Todos os dias viriam alguns indivíduos como aquele: impacientes, coléricos, rubicundos.

Então, embora sem lhe atingir a finalidade, agarrou-se com unhas e dentes ao estudo daquela imensa papelada branca, numa sala de paredes brancas, cujo único escoadouro era aquela porta onde assomavam cabeças rapadas de homens estranhos. Até que um dia, quando pensava que havia conseguido começar a realizar os seus intentos, foi visitado por um homenzarrão de fato elegante, sapatos da última moda e farta cabeleira preta, que lhe pegou abruptamente na papelada e pôs-se a decifrá-la em voz alta, numa linguagem confusa. Fazia gestos teatrais, enquanto recitava, de forma incompreensível, o conteúdo das manchas escuras para um pseudo-auditório que o homem representava. Este perguntou-lhe porque permitia que levasse anos e anos a descobrir o sentido daquelas coisas, e o homenzarrão, de cara fechada, respondeu-lhe com um monossílabo agudo.

Depois desta estranha entrevista, o nosso homem pensou que o melhor seria estudar a "língua" que o outro falava. Assim, talvez fosse possível, numa futura visita, apreender por completo e fixar o sentido das manchas. Levou anos e anos nesse trabalho, até que um dia, perplexo, percebeu que lhe tinham levado a papelada vazia e deixado a secretária vazia. As lombadas da estante misérrima continuavam sem conteúdo. À sua volta havia apenas quatro paredes brancas e um único escoadouro possível: a porta estreita que nunca tentara transpor.

Depois desta estranha entrevista, o nosso homem pensou que o melhor seria estudar a "língua" que o outro falava. Assim, talvez fosse possível, numa futura visita, apreender por completo e fixar o sentido das manchas. Levou anos e anos nesse trabalho, até que um dia, perplexo, percebeu que lhe tinham levado a papelada vazia e deixado a secretária vazia. As lombadas da estante misérrima continuavam sem conteúdo. À sua volta havia apenas quatro paredes brancas e um único escoadouro possível: a porta estreita que nunca tentara transpor.quarta-feira, 16 de julho de 2008

Conhecer TOMAZ DE FIGUEIREDO

Nunca fui nem hei-de ir num barco à vela, entre o azul do céu e o azul do mar, deixar que o meu sonhar fosse palpável, seja real sem que deixe de ser sonho. Nunca o vento do largo há-de tostar-me a pele, nem uns olhos também azuis me olharão com amor. Nunca hei-de ter licença para ser o que sou, só hei-de ter a licença camarária para ir dentro de um caixão, com todos os meus sonhos prisioneiros lá dentro, misturados com o fedor de um cadáver.

Tomaz de Figueiredo, Outubro de 1942

Tomaz de Figueiredo (Braga, 6 de Julho 1902 / Lisboa, 29 de Abril de 1970)

Tomaz de Figueiredo (Braga, 6 de Julho 1902 / Lisboa, 29 de Abril de 1970)

A “vista” dos fios do telégrafo vestidos de andorinhas, que a prima D. Maria do Socorro também quisera mostrar, [1] e que ele, Diogo, por demais já conhecia, a qual, por associação de ideias, sempre lhe trazia à lembrança um corte de fios, no tempo dos Couceiristas, crime por que pagara, inocente ou culpado, o senhor padre Magalhães de Araújo, Reitor de Santa Maria do Paço…

Inocente ou culpado, tardio de averiguar, procurando-lho, pois que há muito era morto o Reitor de Santa Maria do Paço…

Ele, decerto que não – clérigo minhoto e sanguíneo de luzida papada (seus para aí noventa quilos e pico de peso) -, mas o criado, o Espreita, por incumbência do amo, esse é que provavelmente apolaria ao poste e, com o alicate, trique! trique!, deixara as autoridades republicanas às escuras, enquanto o novo Arcanjo São Miguel investia a espedaçar a lança no coirato do dragão.

Só crível, quando muito, que o Reitor de Santa Maria do Paço, na valeta e de caçadeira no sovaco, apenas guardasse as costas e a retirada ao Espreita, mas aos ferros do Castelo, em Braga, o vira pagar pelo delito: e que assim as lágrimas lhe haviam queimado as meninas dos olhos de quase menino, alcançando-o a acenar-lhe lá de cima!

O senhor Reitor de Santa Maria do Paço – que já o convidava para os jantarões que oferecia pela Senhora das Candeias, pelo 25 de Março e pela Assunção de Nossa Senhora – ali penava de grades adentro!

Parecia-lhe que para sempre, que ali apodreceria vivo, martirizado pela Carbonária, que jamais voltaria lá a casa, a levar notícias frescas e jogar a sueca…

Ah! cabelos que tanto iam agora a embranquecer, porventura que a paixão nesse dia sentida principiara já a trabalhar para tal.

Noitadas de sueca e de conspiração, lá em casa!... Sinetadas em código, ao portão, de algum emissário que passara a raia!... Desalentos e esperanças renascidas!... A morte do tio Leonel, em Chaves, meses a seguir, depois que se haviam também juntado a Paiva Couceiro!...

Ah! se viesse a casar, jamais os filhos haviam de viver um tempo assim de Fé, de Lealdade e Maravilhoso: apenas pelo sangue o poderiam entender…

Duas e três mesas de sueca chegavam a armar-se, pois, além de vários esturrados da fidalgaria e do povo, apareciam mais padres: o padre Telmo Gonçalves, sempre de revólver e pessimista, o Abade de São Tiago, puxador de pau, o padre Amândio Gomes, pícaro brincazão, contador de anedotas sujas, o padre…

E todos se fiavam já do menino, que nem à mão de Deus Padre daria à língua! Assim ele ia ouvindo falar de armamentos, nomear um navio de guerra: em cifra, O Bicho, que tal e qual lhe chamara o Reitor de Lavouras, homiziado, participando que breve regressaria. (Eu cá, sigo no Bicho!)

Claro que tudo ia ser desnecessário, carabinas e cruzador, visto que, em peso, a tropa toda se levantaria, mal que Paiva Couceiro entrasse. Paiva Couceiro, até, muito raro era o dia em que não recebesse instâncias de mais este e de mais aquele regimento – que se apressasse, que resolvesse ligeiro, de contrário revoltavam-se eles antes… Da melhor fonte se sabia que, apenas fiado em tais prometimentos, solenes e jurados, o Comandante preparava a incursão, porquanto, militar, nunca se lhe meteria em cabeça a conquista dum país com duas ou três centenas de escopeteiros.

Ah! enrodilhado arquivo da memória, donde factos e factos saíam como em rede de arrasto! E, tudo, só pela “vista” duns fios de telégrafo, com andorinhas migradoras, que nem sequer a prima D. Maria do Socorro chegara a apresentar.

[…]

Escândalo, e taludo, fora o mestre-escola ter-se gabado aos rapazes: - “Eu cá, a mais o senhor professor de Portelo, o senhor Gonçalves, pertencemos à Carbonária!”

Protestavam, pais e mães de família: - “Então ele, esse Nunes, que se farta de ganhar dinheiro pelas festas da Igreja, a cantar e a tocar órgão, tem o descaramento de ser carbonário? Pois deixa que o meu filho é que não torna a pôr-lhe os pés na aula! Vai direitinho para a de São Brás, a do senhor José Baltasar, que esse é temente a Deus, embora fique um pouquinho mais longe! O rapaz que se erga mais cedo, e está o caso arrumado!”

Bem possível que de tais feitos nascesse a inimizade, a guerra que por anos e anos abrasara os alunos das duas escolas: combatimentos à pedra, cabeças alanhadas, encontros singulares, à murraça, e até à navalha: muitos pontos naturais e gastos de arnica, peleiras em casa: trepas de criar bicho.

[…]

sexta-feira, 11 de julho de 2008

Conhecer MARCEL PROUST

Marcel Proust, Em Busca do Tempo

Perdido 1 – No Caminho de Swann

terça-feira, 8 de julho de 2008

Conhecer MIGUEL SOUSA TAVARES

[…] Sabia que para poder estar ali, para ser parte consciente naquela guerra onde se defrontavam duas concepções irreconciliáveis de civilização e valores, era preciso dotar-se de uma carapaça de bestialidade humana que era o preço a pagar pelo triunfo de um mundo que, a seus olhos, era mais justo e mais humano. E sabia também que, do lado oposto, a crueldade era exactamente idêntica. […]

[…] Sabia que para poder estar ali, para ser parte consciente naquela guerra onde se defrontavam duas concepções irreconciliáveis de civilização e valores, era preciso dotar-se de uma carapaça de bestialidade humana que era o preço a pagar pelo triunfo de um mundo que, a seus olhos, era mais justo e mais humano. E sabia também que, do lado oposto, a crueldade era exactamente idêntica. […]Há decisões que se tomam e que se lamentam a vida toda e há decisões que se amarga o resto da vida não ter tomado. E há ainda ocasiões em que uma decisão menor, quase banal, acaba por se transformar, por força do destino, numa decisão imensa, que não se buscava mas que vem ter connosco, mudando para sempre os dias que se imaginava ter pela frente. Às vezes, são até estes golpes do destino que se substituem à nossa vontade paralisada, forçando a ruptura que temíamos, quebrando a segurança morta em que habitávamos e abrindo as portas do desconhecido de que fugíamos.

[...]

Miguel Sousa Tavares, Rio das Flores

quinta-feira, 26 de junho de 2008

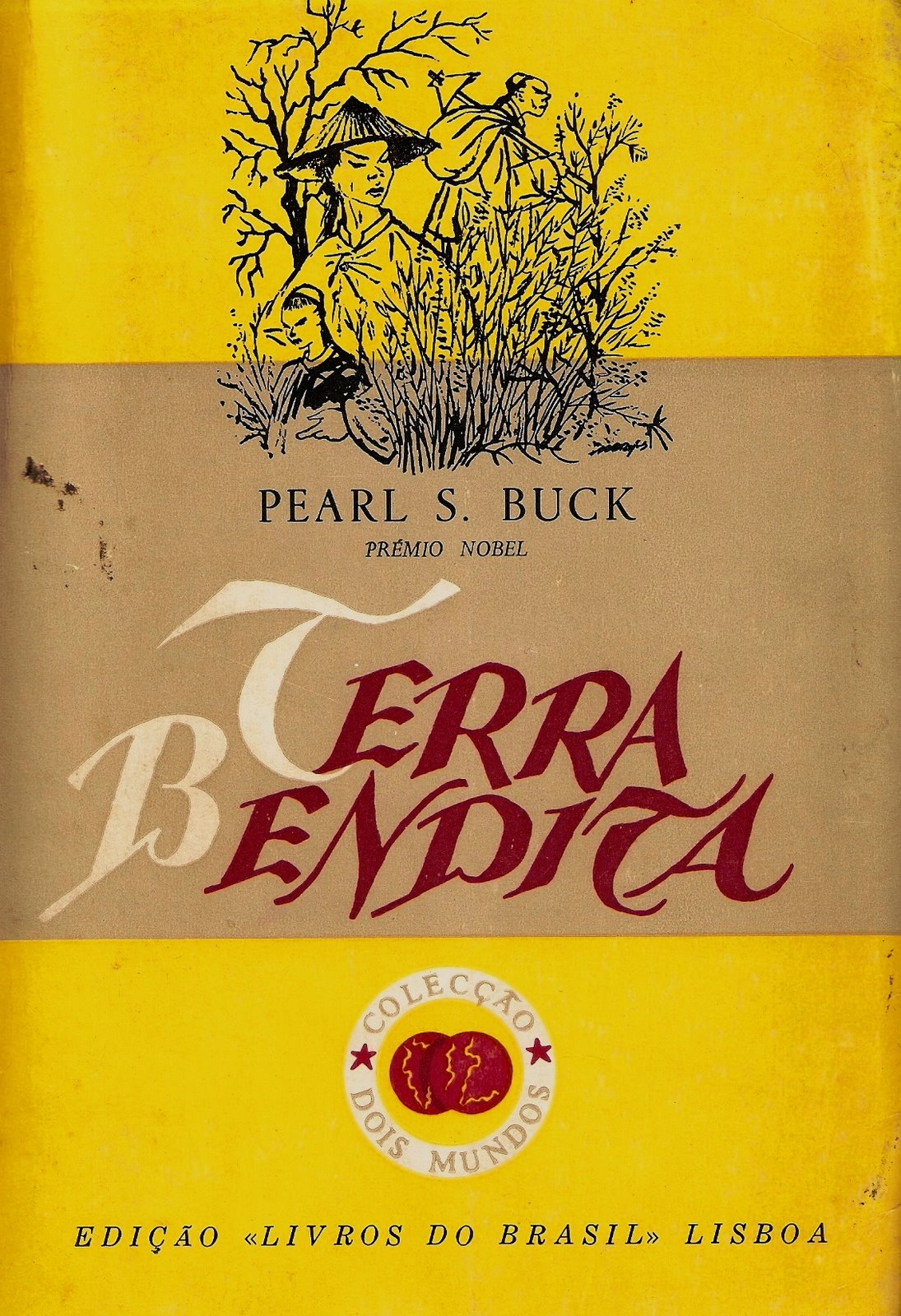

Conhecer PEARL S. BUCK

Escritora norte-americana, Pearl Sydenstricker Buck nasceu a 26 de Junho de 1892 (Faz hoje 116 anos), em Hillsboro, no estado da Virgínia Ocidental. Filha de um missionário protestante, passou a infância na China, onde se situa a acção de grande parte das suas obras.

Em 1931, publica The Good Earth (Terra Bendita) e ganha o Prémio Pulitzer. Em 1938, tornou-se a primeira mulher norte-americana a ser galardoada com o Prémio Nobel.

Desiludida quanto à possibilidade de cooperação entre os povos, empenhou-se na luta pelos direitos das crianças asiáticas, muitas delas abandonadas e estigmatizadas por serem fruto de relações entre ocidentais e asiáticas.

Faleceu a 6 de Março de 1973, em Danby, no estado do Vermont.

[…]

E dirigindo-se ao palanquim que os homens haviam deposto no chão, levantou a cortina e, fazendo estalar a língua, disse:

- Sai, minha Flor de Lotus, aqui está a tua casa e o teu senhor.

Wang Lung estava num suplício, porque via no rosto dos carregadores sorrisos irónicos, e pensou:

- Ora! Estes sujeitos são uns vadios da cidade, gente desprezível e sem cotação.

Indignou-se consigo mesmo por sentir a cara vermelha e escaldante e por isso resolveu calar-se.

Então a cortina levantou-se e Wang Lung viu, sentada no interior da cadeirinha, pintada e fresca como um lírio, a jovem Lotus. Esqueceu tudo, até mesmo a sua cólera contra os maliciosos vadios da cidade, tudo menos que a tinha comprado para si e que ela vinha viver com ele para sempre. Ficou entorpecido, mas trémulo, vendo-a erguer-se, grácil como uma flor que ondula ao sopro do zéfiro. Depois, como ele a fitava absorto, Lotus tomou a mão de Cuckoo e desceu do palanquim, de cabeça inclinada e olhos baixos, caminhando a passos incertos e vacilantes, apoiada ao braço de Cuckoo. Passou diante dele sem lhe dizer palavra e perguntou a Cuckoo, com uma voz langorosa:

- Onde é o meu quarto?

Então a mulher do seu tio veio ampará-la do outro lado, e ambas a conduziram pelo pátio para os novos quartos que Wang Lung mandara construir.

Mas ninguém da casa de Wang Lung a viu passar, porque ele mandara os criados e Ching trabalhar naquele dia para um campo afastado. O-lan tinha saído com os dois gémeos sem dizer para onde ia, os dois rapazes estavam na escola, o velho dormia encostado à parede sem ver e sem ouvir nada, e a tolinha não percebia quem entrava ou saía e só conhecia os rostos do pai e da mãe. Logo que Lotus entrou no quarto, Cuckoo cerrou as cortinas sobre ela.

Após alguns momentos, a mulher do tio de Wang Lung voltou, com um malicioso, esfregando as mãos, como se quisesse sacudir alguma coisa.

- Esta mulher pintada e perfumada – disse ela rindo – tresanda como se fosse uma coisa ruim. – Depois acrescentou com maior malícia: - Não é tão nova como aparenta, meu sobrinho! Estou mesmo em dizer que, se não estivesse à beira da idade em que os homens deixarão de olhar para ela, nem brincos de jade, nem anéis de ouro, nem vestidos de cetim e seda a teriam decidido a vir para casa de um lavrador, mesmo que fosse um lavrador rico.

Mas vendo que Wang Lung se indignara ao ouvir linguagem tão franca, apressou-se a acrescentar:

- Lá bonita é ela. Nunca vi outra mais bela e será deliciosa para ti como o arroz das oito pedras preciosas que servem nos banquetes, depois dos anos que passaste com a ossuda escrava da Casa de Hwang.

Wang Lung não respondeu. Passeava, de um lado para o outro, pela casa, apurando o ouvido sem poder estar tranquilo. Por fim, não se conteve: levantou a cortina vermelha, atravessou o pátio que mandara construir para Lotus, e entrou na penumbra do quarto onde ela estava. Ficou junto dela todo o dia, até à noite.

Durante todo esse tempo, O-lan conservou-se fora de casa. De madrugada, pegou numa enxada, chamou os filhos e saiu levando um pouco de comida fria, enrolada numa folha de couve; mas ainda não tinha regressado. Ao cair da noite, entrou em casa silenciosa, suja de terra e cansada, seguida pelos filhos, calados. Sem dizer palavra, foi para a cozinha, preparou a ceia e pô-la sobre a mesa como de costume, chamou o velho, meteu-lhe na mão os pauzinhos, deu de comer à tolinha e comeu alguma coisa com os filhos. Depois de deitar as crianças, como Wang Lung continuava sentado à mesa, a sonhar, levantou-se para se deitar e foi para o quarto, onde dormiu sozinha na sua cama.

Então, Wang Lung pôde saciar, noite e dia, o seu amor. […]

sábado, 14 de junho de 2008

Conhecer CRISTÓVÃO DE AGUIAR

+2006.jpg)

terça-feira, 10 de junho de 2008

Conhecer CARLOS TOMÉ

quarta-feira, 4 de junho de 2008

Conhecer MANUEL POPPE 2

COM AS MÃOS ATADAS

**************************

- Marta!

Alguém chamava, lá dentro. Não respondeu, mergulhada na vista da janela que abria para o vale. Compôs o cabelo, que se lhe enredou nos dedos. Pousou as mãos no regaço e deixou-se ficar, recostada na cadeira de baloiço, inerte, esquecida, indiferente. Não queria pensar. A neblina, a soltar-se da terra, dos casais, das hortas, cobria quase tudo. Pouco distinguia, a não ser as luzes que se acendiam, aqui e ali. O ruído era o das crianças, que corriam no jardim, das amigas que as vigiavam, das criadas, na cozinha, muito longe. Nem ela sabia, nem ouvia. Só queria aquele momento roubado e o campo sem fim. A luz crepuscular, doce, rosa dentro da bruma, leve, imponderável, livre, enquanto casas, árvores, volumes escureciam, recuperavam a forma e, depois, se iam perdendo, com o chegar da noite.

- “O vestido…”

Qual vestido? E sorriu: o vestido de popelina da mesma cor, que o pai lhe oferecera, em criança? Há tantos anos! Em plena adolescência, quando corria por aqueles atalhos, subia às árvores e arranhava as pernas, nas roseiras bravas, se deitava no chão, a admirar as estrelas cadentes de Agosto, e ninguém a encontrava, à procura dela e ela a esconder-se? Sozinha, a cantar baixinho, “meu amor é marinheiro”, “da minha janela à tua…” E de repente tinha medo e punha-se a tremer. Dominava-se e começava a andar devagarinho, entre as sombras e as pedras, de volta à casa. “Uh!”, gritava, a assustar os que a buscavam, ao esbarrar com eles. E ria, aliviada. Voltava a casa murcha, impaciente consigo por ceder. Ela é que fora ter com eles.

- “Sempre…”

Então, as suas pernas eram duras e o corpo não lhe pesava.

- Olá…

A miúda surgira de repente e espreitava-a, a medo.

- Olá… - repetiu, mas logo desatou a fugir, com a outra que se encostara à ombreira da porta.

Doeram-lhe as gargalhadas, que não sabia se eram de troça ou brincadeira. Inclinou-se e tentou ver-se nos vidros da janela.

- “Cara de pau…”

Passou as mãos pelo rosto, a seguir as linhas das rugas, a palpar a pele seca.

- “O creme… Apanho muito sol…”

O sorriso amargo vincou-lhe os traços. E ironizou:

- “Nem as crianças me querem! Estou velha!... Velha aos sessenta anos?”

Filhos? Netos? Estavam lá dentro, falavam, gritavam, divertiam-se. Longe. O marido? Cansara-se dela e ela cansara-se dele. Podia vir, que não diria nada, mesmo que falasse. Respeitava-o? Respeitava as pessoas. Por aí não vinha mal ao mundo. Nenhum mal. Talvez fosse pior: não havia nada. Cansara-se de o seguir, talvez se tivesse cansado de os seguir a todos, fartara-se. E não se assustou com o pensamento: porquê? Que acontecera ao entusiasmo, a quanto dera? Aceitara-os de olhos fechados, entregara-se-lhes. Sacrificara-se. Ao princípio não se queixara. Parecia-lhe natural e era natural, porque as coisas aconteciam intensamente. Ardentemente. O seu corpo vibrara. Mas, pouco a pouco, por isto, por aquilo, esmorecera. E, agora, desistira? Ou não soubera querer, sempre o medo, a angústia, que disfarçava mas nunca vencera. Não se queixava, amara-os. Continuava a amá-los. Hoje, porém, as coisas tinham mudado: o medo transformara-se em angústia, que a oprimia. Tinha de a enxotar. A angústia dava cabo dela. Pouco a pouco, todos os dias, e sentia-o, fugiam-lhe as forças, sufocava. Reagia aos arranques, numa espécie de estertor. Não queria desprezar-se; não podia. E, no entanto, sabia, claramente, que nunca fora dona de si própria e queria sê-lo, ao menos uma vez. Um dia! Mas teimava em viver ali.

- “O tempo…”

Sim, o tempo, que roía, que degradava, que tudo atirava por terra. E não se mexeu. Escurecia. Não valia a pena acender a luz. Entretinha-se com as que brilhavam, intermitentes, lá fora. Levantara-se uma brisa muito leve, que refrescava. Envolveu-se no xaile de lã, que trazia aos ombros.

- “É o fim do verão…”

Caiu na modorra, acordava e adormecia, nunca adormecia. E, de repente, a paisagem andou vinte anos para trás. Já não era o vale, nem casais, nem hortas, que via. Reconheceu a montanha onde se perdera. Os cimos ainda cobertos de neve, as abas, cortadas a pique, o silêncio. Era outro Setembro e visitara, em grupo, o Norte de Espanha. Naquela manhã, durante o passeio, insensivelmente, fora deixando os companheiros para trás e viera ali parar, não sabia onde. Que importava? E repetiu-se o que a imobilizara: o susto, o vazio, a vertigem.

O coração, aos saltos, parecia que ia rebentar. E os olhos fixaram a águia, que girava devagarinho, muito longe. Esquecera tudo. As únicas referências eram as escarpas e a águia, presa do azul gelado do céu. Não fazia nenhum esforço para se lembrar, para compreender. O que fazia ali não lhe interessava. Tinha medo de saber. Ninguém devia saber. Era livre. Os outros não existiam. Não podiam travá-la ou ensinar-lhe o caminho. Ficou quieta, à espera. Sorriu à neve imaculada. Não queria pisá-la. Lembrava-se de haver visitado umas grutas, atravessadas por um riacho e com o tecto repleto de estalactites.

- “Se lhes tocar, morrem. Não crescem mais…” – explicara o guia.

E pensou que, se continuasse a andar, aconteceria a mesma coisa: aquele momento morreria. Não queria voltar atrás. Era ela. E abandonou-se à vertigem, ao arrepio que a atravessou, lhe desceu dentro, a fez estremecer, gozar a própria solidão. As fontes latejavam-lhe, sentiu os seios crescerem, rijos, o corpo tenso, os lábios entumecidos. Ia morrer? Não aguentava mais? E se morresse? Que importância tinha? Nunca o que viesse depois seria aquilo. Respirou fundo, encheu o peito, desafiou a neve, as montanhas, a águia impassível, lá no alto. Não tinha medo: nada poderia dobrá-la. Ah! Guardar a plenitude! Para sempre!

- “Marta!”

Chamavam por ela? Voltavam a casa? Acordou, sobressaltada, e ficou a escutar. Sim, outra vez, as vozes… Cerrou os punhos. Hirta, apertou os dentes. Não os queria! Mas eles falavam, riam, aproximavam-se, ouvia-lhes os passos no corredor. Rezou baixinho, a pedir que não entrassem.

Manuel Poppe, in “Um Inverno em Marraquexe”

terça-feira, 3 de junho de 2008

Conhecer JOHN STEINBECK

Um homem tem de ter qualquer coisa a que se ligue, qualquer coisa que ele possa estar certo de encontrar lá de manhã.

Acabei de ler, pela enésima vez, o “A Um Deus Desconhecido”, do John Steinbeck. Nunca, como agora, compreendi a força de Joseph Wayne e o seu amor desmedido pela terra. Uma terra dependente da chuva, como ele da própria terra. E de como essa telúrica e trágica dependência o transformou num ser solitário e sofredor. A chuva e a terra, fontes de vida que, por vezes, negam essa vida, lançam, irremediavelmente, o homem impotente na prática de ritos propiciadores da abundância desejada. Simples superstição desesperada ou necessidade de comunicação com as forças ocultas que controlam o nosso destino? Talvez reminiscências de uma época remota, onde o maravilhoso fazia parte do quotidiano das pessoas, e que se perdeu.

.jpg)

[…]

+2006.jpg)

.jpg)